梌山,在这里读懂千年惠州

足以丰富和拓展惠州旅游内涵的梌山历史文化

作者:琶洲羽正

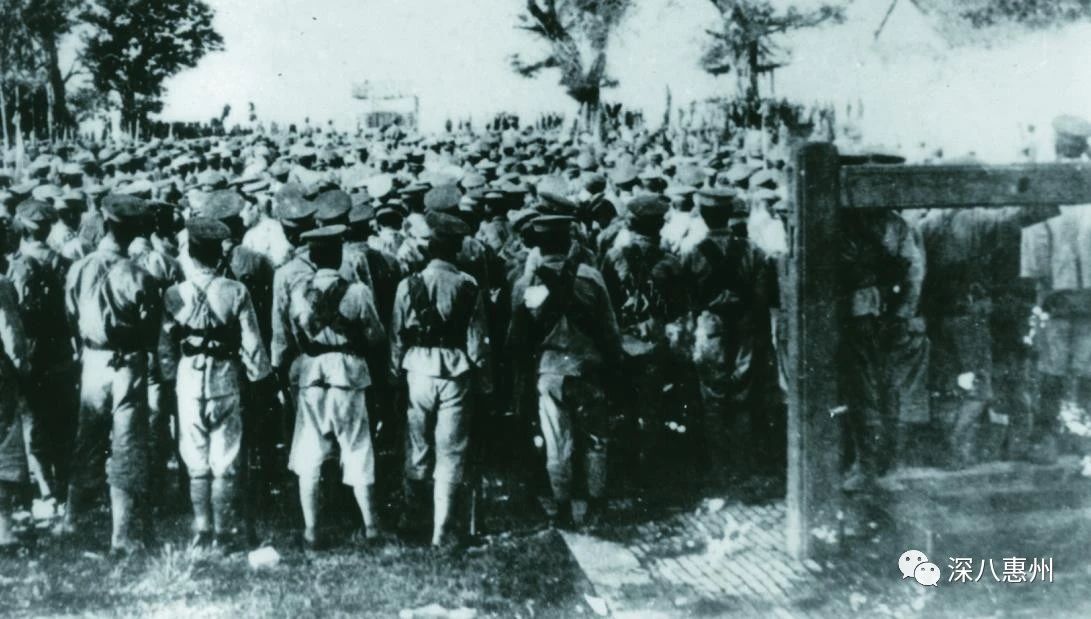

“左瞰丰湖右瞰江,三山出没水中央。山山寺寺楼楼月,清煞东坡锦绣肠。”南宋著名诗人杨万里任广东提举常平时,巡按至惠州,写下了这首颇为有名的小诗。“三山”指的是梌山(今中山公园)、关山(今第十一小学西侧,亦称南山)、和方山(今环城西丽日商场后),而梌山最著名,位居三山之首。张友仁《惠州西湖志》称:“梌山 即梌木山。扬子《方言》:吴人谓刺木曰梌。《县志》或曰:南称枫,北称梌。” 《畿辅通志》谓:此山“旧多梌木,故名。”山坐北向南,“东西二江汇其东,丰鳄二湖瀦其西”,“山南部平衍,其北枕江峭立,郡城环于下”,是城区与西湖、府城与县城、江南与江北的一个关联点,自古称为惠州的风水宝地。据史料记载,自公元591年隋置总管府于梌山至清末府衙被毁约1400年间,这里一直是惠州乃至整个粤东的政治文化中心。

二十世纪八十年代,在梌山西侧,南北长100米的地下发现大批隋唐年间的筒瓦、板瓦和陶罐残片等,正是隋唐朝代的生活遗址。梌山区域(以下简称梌山)又是惠州历史文物聚宝盆,其丰富的历史文化遗存,几乎涵盖了自隋至民国的各个朝代,构成一幅颇为完整而又层次分明的历史画卷,若能把它充分展开,就是一部形象的惠州简明史。值得一提的是,像唐代被贬逐惠州的宰相张锡、宋代宦游惠州的著名诗人唐庚等,近现代蒋介石、周恩来、邓颖超、何香凝、廖承志等历史人物,均在梌山活动过。尤其是苏东坡这样的世界级文化名人,曾在此先后居住了约一年多的时间。在梌山北侧,有沿平缓山势而修建的北门直街、北门大街和府背巷等众多历史文化街巷,这些纵横交错的街巷呈现出与周边山水自然肌理相协调的形态特征,整体风貌现状保存较完好,此处街区历史上不乏名门望族和清流雅士。作为文化和旅游资源,梌山无疑具有极大的开发价值。

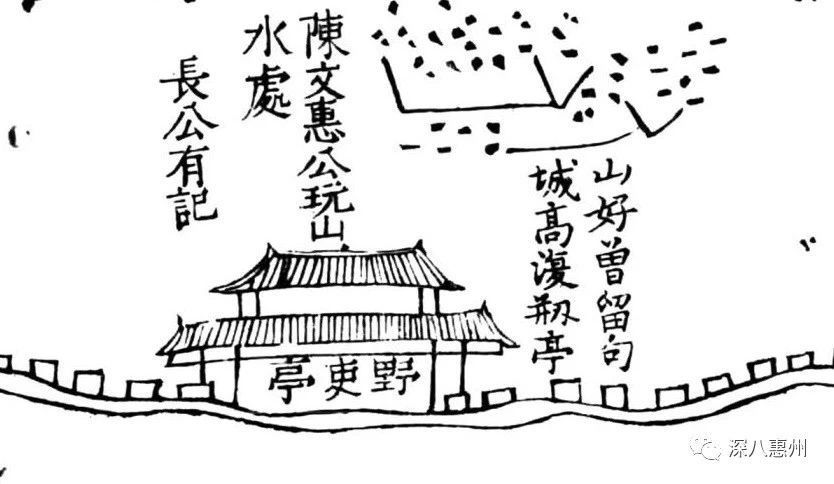

笔者注意到:在核定的市级历史建筑目录中,惠城区有97处,其中处于梌山范围内的就有10处,即中山纪念堂、仲恺纪念碑、望野亭、东征遗址、桥子头明代牌坊、文笔塔、明清城墙、鼎臣亭,梌山书院旧址、小东门古渡头。如果把那些虽已湮没但在史料中有明确记载的著名历史建筑,如隋代的“梌井”、宋代内城的墙基、文惠堂、野吏亭、合江楼;清代的忆雪楼、第一江山亭;民国的梅花精舍、梌山中学、抗战胜利纪念碑等等计算在内,梌山的历史建筑应有二十余处。一座小山,竟然密集了如此之多的历史建筑和遗址,显现其在惠州历史版图中地位的独特和内涵的丰富。历史文化遗产见证一座城市的生命历程,维系城市独特的文化价值和文化情感。由于望野亭、中山纪念堂、仲恺纪念碑等历史建筑人们较为熟悉,而且保护得尚好,故本文不再赘述,仅对梌山及其中几处历史建筑及文化遗址稍作介绍和解读,以期引起人们对梌山这座历史山体投入更多关注。

梌山井:惠州开城第一井

梌井

公元590年,隋文帝派使节王景巡抚岭南,确定在整个广东地区设立广州和循州(后称惠州)两个总管府。循州总管府设在梌山,镇立岭东,成为粤东的政治、经济、军事、文化中心,素称“岭东雄郡”。一年后,官署建成,并在门前不远处凿了一口水井,俗称“梌井”,专供官府使用。据张友仁《惠州西湖志》记载:井为“隋建府治所凿”,“其古盖亚于赵佗井”,是惠州城区历史最悠久的人文古迹,至今已有一千四百多年历史。清代屈大均在《广东新语?水语》中指出:“惠州城中亦无井,民皆汲东江以饮,堪舆家谓惠称鹅城,乃飞鹅之地,不可穿井以伤鹅背,致人民不安,此甚妄也。然惠州府与归善县城地皆咸,不可以井,仅郡廨有一井,可汲而饮云。” 堪舆家之言,见仁见智;“地咸”一说,似亦无稽。但这一段记述却可以佐证,至少在明末清初,惠州府城内就仅有总管府前的这口梌井。根据有关历史照片,直至上世纪五十年代初,梌井尚在,它是一口古朴的有雕石井栏和井架的饮用水井,后来不知何故,这口古井竟被填埋在中山公园草坪之下,真是可惜了这见证惠州开城历史的珍贵文物。若能让该井重见天日,并对其略作修缮,必将为惠州旅游业加分不少。

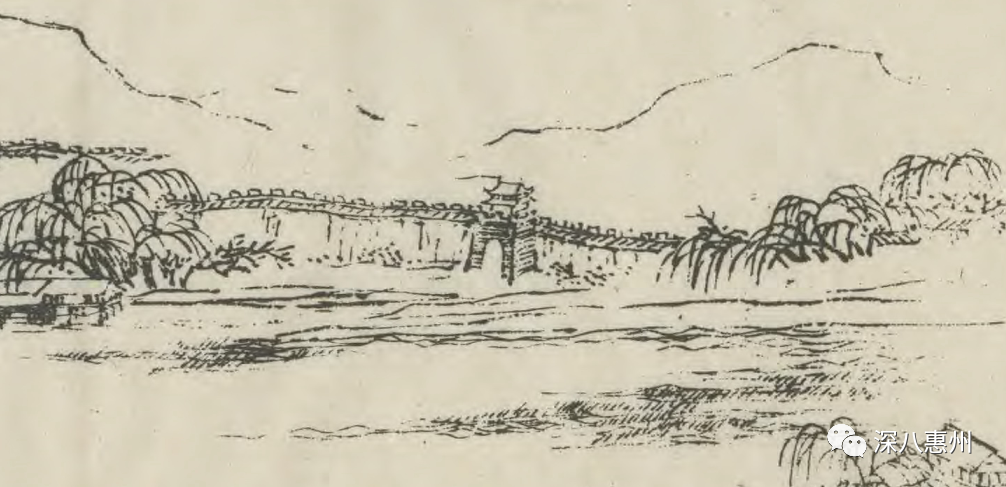

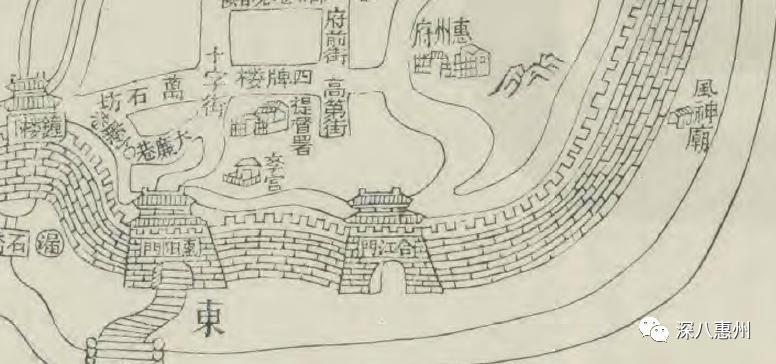

古城墙:固若金汤惠州城

惠州府城墙

惠州城墙是明清二朝在原宋代内城的基础上多次进行扩张和加固而成。城墙四周沿江湖而壁立,总长约七里三,设城门七座,即大东门(惠阳门)、小东门(合江门)、北门(朝京门)、大西门(平湖门)、小西门(环山门)、南门(遵海门)、水门(会源门)。惠州有俗语谓“七穿八漏”,“漏”是指出水口,“穿”则指上述交通內外的七座城门。府城四面环水,两江滔滔,五湖浩淼,自是天然屏障。加上城墙高大坚厚,确是一座易守难攻,固若金汤的城池。清道光年间,该城墙在知府江国霖主持下重修,竣工不久就遇上广州、东莞、惠州等地乱民暴动,惠属博罗、河源及附近东莞、增城、花县、龙门、从化等县城相继失守,独惠州城岿然不动,外地难民从四面八方涌入城內避乱。咸丰四年(1854),翟火姑于惠州城郊起事,率众数万围攻惠州城。由于城墙经过重修,规格质量大大提高,且筑有炮台28座,加之四面江湖环抱,城下几无屯兵之地,翟攻城数月,仍未能越城池半步。故当时有民谣唱道:“铁链锁孤舟,浮鹅水面游。任凭天下乱,此地永无忧。” 若问为何自隋以来历朝均将府署设立在惠州梌山,从这里大概也可以找到一部分答案。民国初,由于种种原因,惠州城墙被逐步拆除,现只在梌山北侧山脚沿江处残存了一段:宋代的红沙岩城墙基石、明清的青灰城墙砖交叠而起,斑驳陆离而层次分明,仿佛是惠州的年轮,刻录了古城千年的苍桑巨变,弥足珍贵。若果尽量挖掘修复城墙,并在其顶部修筑小径,让人们徜徉其间,在感受冷兵器时代城墙的预防作用同时,又可放眼东江两岸的秀丽景色。

合江渡:千年沧桑古渡口

风神庙

宋代的合江渡因建在府城小东门外,又称小东门渡。自古以来,惠州府、县两城被东江与西支江分隔,两江四岸民众来往,全靠木船摆渡过江,俗称“横水渡”。据方志记载,宋明之前惠州城内只有合江一渡。由于当时惠州对外交通主要靠东江水路,而此渡又紧靠梌山官署,故官员之往来和吏民之进出,多由此渡。当年(绍圣元年(1094)十月二日),东坡贬惠,乘船而至,就是从此渡上岸;后(绍圣四年(1097)四月十九日)再贬儋州,“子孙恸哭于江边”送其凄然离去,也是在此渡登舟。东坡之前,被贬逐惠州的唐代宰相张锡、杜元颖、牛僧孺,节度使浑镐,观察使郑亚,中书舍人崔沆等等;东坡之后,宋代宦游惠州的著名诗人唐庚、杨万里、刘克庄以及抗元英雄文天祥等等,也大都曾经以这一渡口作过人生的驿站,真可谓阅尽人间沧桑。在合江渡下游约八十米处,背靠梌山原建有一座风神庙。庙前摆设祭坛,因庙所在处伸入江中,故当地百姓俗称“风神庙角”。每当台风季节来临,府、县太爷就会率一众官绅前往此庙拜祭风神,祈求护佑一郡平安。在明代,合江渡曾一度被地方豪强占夺,至嘉靖十九年(1541),由博罗生员徐邦仕等牵头奏请地方官府收回,成为官渡,入息归书院使用。明嘉靖二十五年(1547),官府曾一度停止使用合江渡,以建一座东江浮桥取代之。然而,由于江面太宽,水势浩大,船桥易坏,加上水北人烟稀少,过桥者寥寥无几,次年便被巡按御史下命拆掉除,重新恢复使用合江渡。直至上世纪七十年代未,渡口才迁至下游的渡口所(今朝京门外)。合江渡虽废弃不用,原来的面貌却约略可见:一段用红砂岩砌成的石阶被时间消磨得全无棱角,苔藓斑斑;而一株据说是城区树龄最大的苍劲古榕却依然老干横斜,绿叶婆娑。游人伫立其间,自不禁生发思古之幽情。若对合江渡周边环境稍加整治,同时恢复桥西至江北和桥东白鹤峰横水渡,不惟能给游客增添一项饶有情趣的旅游项目,而且便利市区交通,方便群众,亦即可为梌山增加一处极富地方风情的人文景点。

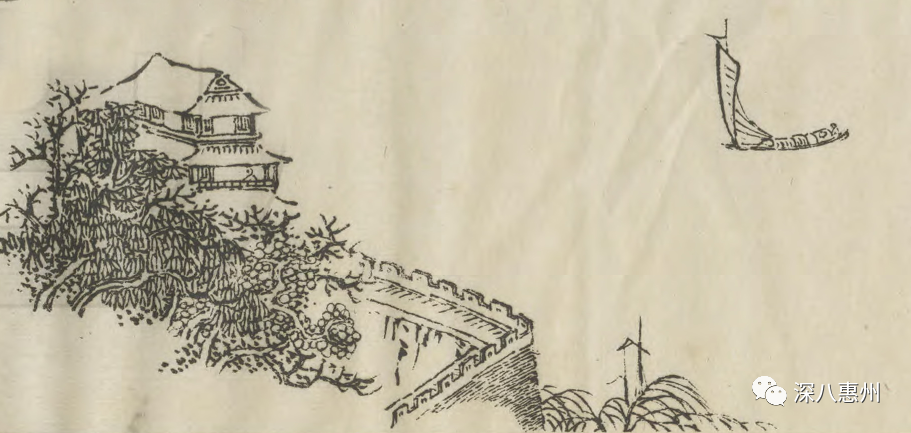

合江楼:二江合处朱楼开

合江楼

据宋代地理名著《舆地纪胜》记载:“合江楼在郡东二十步。”至明代,楼迁建于小东门上,为城门楼。对其周遭形势,清初屈大均在《广东新语》中如此描述:“东、西二江汇其东,丰、鳄二湖潴其西,而象岭、罗浮前后屏拥,其水大而山雄,境清而气秀,又为岭以东之最胜。” 在北宋年间,此楼“在三司行衙之中,为三司按临所居”,是专门用来接待当时最高财政机构官员的宾馆。当年东坡谪居惠州时,州守詹范出于对坡公的敬重,冒着违规风险,“待以殊礼,暂请居之”。东坡到惠州当日写下了进入惠州城后的第一首诗《十月二日初到惠州》,诗云:“仿佛曾游此梦中,欣然鸡犬识新丰。吏民惊怪坐何事,父老相携迎此翁。苏武岂知还漠北,管宁自欲老辽东。岭南万户皆春色,会有幽人客寓公。”表达了他对惠州秀丽风光和惠州人友善热情的赞美。次日更将所见所思写入了《寓居合江楼》诗:“海山葱昽气佳哉,二江合处朱楼开。蓬莱方丈应不远,肯为苏子浮江来。江风初凉睡正美,楼上啼鸦呼我起。我今身世两相违,西流白日东流水。楼中老人日清新,天上岂有痴仙人。三山咫尺不归去,一杯付与罗浮春。”这抒怀之作成为近千年来骚人墨客竞相吟唱追和的名篇。后来,东坡又得到表兄程正辅(时任广南东路提刑)的关照,再次居住了一年多的时间。合江楼因两度为东坡作居停而名满天下,与广州的镇海楼,肇庆的阅江楼被合称为“岭南三大名楼”,是历代访客必游之地。合江楼虽已异地重建于桥东,在其故址仍应立碑说明,留住和延续惠州古城的这段重要历史记忆。

野吏亭:黄碑苏榜动流连

野吏亭

野吏亭位于梌山东北隅,为宋咸平二年(999)惠州州守陈尧佐所创建。“宋陈文惠公尧佐,以太常丞出守惠州,作亭于署之东偏,榜曰野吏,公余登亭凭眺,以寄怆怀。”(吴骞《野吏亭记》)后来,陈尧佐执宰朝政,“时至接宾翘馆,论及奇胜,必以惠州野吏亭为称”(黄仲通《野吏亭诗碑》),并作诗云:“罗浮山下郡,楼阁枕沧溟。谁得闲中意,清风野吏亭。”可见,陈丞相对惠州野吏亭情有独钟。此亭历代修葺不断,宋至和元年(1054),知州黄正(字仲通)撰文作诗记述陈尧佐的“三章首辅诗”,请进士黄岳书丹入石立于亭上,此即所谓“黄碑”,被张友仁称为惠州“所存金石之最古者”。稍后,宋哲宗绍圣三年(1096),知州方子容重修此亭,请时寓惠州的大文豪东坡作记并榜书亭名,后人称为“苏榜”,与黄碑齐名,成当年梌山镇山之宝。清代惠州诗人江逢辰诗谓“黄碑苏榜动流连”,就是指此。至于此后历代名人雅士对上述亭堂及苏迹的吟咏,包括题记、诗词、联语等,存录于方志之中的也就更多了。此亭毁于抗日战争。据闻,“黄碑”至今存放惠州博物馆仓库,未能将其丰富的历史文化内函公示于众,实在令人惋惜。若能复建野吏亭,将尚存残缺的“黄碑”重立,并集苏书“野吏亭“”三字摹勒以作亭额,此亭定会让游人俯仰今古,流连概慕。

文惠堂:日啖荔枝三百颗

宋代文惠堂在梌山衙署东侧的太守东堂内,陈尧佐为州守时所居。陈尧佐死后谥文惠,惠人思其德政,于居所立像奉祀,故堂名文惠,亦称丞相祠堂。堂下庭院有荔枝一株,为名优品种,相传为陈尧佐手植,人称“将军树”。宋绍圣三年(1096)夏,知州詹范邀请东坡到太守东堂饮酒品荔。东坡赏啖之余,诗兴大发,即席吟哦:“丞相祠堂下,将军大树旁。炎云骈火实,瑞露酌天浆。烂紫垂先熟,高红挂远扬。分甘遍铃下,也到黑衣郎” ;“罗浮山下四时春,卢桔杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”又作引语记述当时情形云:“惠州太守东堂,祠故相陈文惠公。堂下有公手植荔支一株,郡人谓之将军树。今岁大熟,赏啖之余,下逮吏卒。其高不可致者,纵猿取之。”自后,这“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”二句,便成了惠州荔枝千古不易的广告词。据说在上世纪四五十年代,太守东堂旧址虽已改建为小学,但园中尚有一株荔枝及数株老梅。一座旧官府的格局如何?相信不少游客颇有兴趣了解,何况是岭东雄郡的衙门。宋代官舍颇为简约,若重建野吏亭时一并恢复文惠堂、东坡啖荔处并立东坡啖荔雕塑,相信亦非难事。此事所费不多,而于惠州文化建设和旅游发展则实惠甚大,可以想见,其复建之后必将成为惠州的一处人文新亮点。

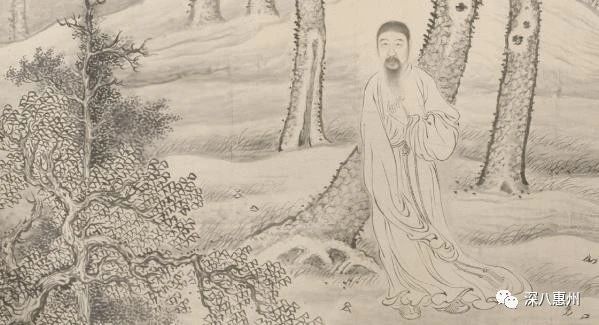

忆雪楼:使君筑楼寄孝思

王煐

自宋至清,历任惠州知州、知府的官员很多,而被方志称誉为“风流贤太守”的则极少,王煐就是其中的一位。康熙二十八年(1689),王煐出守惠州,其时惠州“干戈之息未久”,百废待兴。王煐首重教化安民,并以兴学崇文和整治湖山为其中一项重要举措。他认为“山水有助人文”,“天地之钟美山川,与钟秀于人文,一也。故山川之气开,然后人文之运振。” (王煐《丰湖书院记》)为此,他购地重建丰湖书院,作为惠郡十属士子讲学习诵之所。又修葺亭榭台沼,点缀湖山,作为众人的游息场所。对府治所在地梌山的建设,则尤加重视,他构筑忆雪楼就是最好的例子。“忆雪楼在旧府治东”(张友仁《惠州西湖志》),即该楼建在梌山衙门靠东附近。陈恭尹撰文对此楼的创建和命名作颇详的记述,说府署视事厅东北隅有一株古树,王煐“就树为轩,轩后为楼”,公务之余,登楼北望,遥想“燕山积雪数尺,增冰峨峨”,每每因此念及天津宝坻家中的双亲年已老迈,“然酒浆之冷暖不获亲尝,衣被之加减不承面命,于心终为不惬。”(清陈恭尹《忆雪楼记》),王太守虽身为朝廷命官,官至五品,在四季如春的岭南,却为自己未能亲自侍奉双亲而深感内疚,故命名为忆雪楼以寄托孝思,这其实也是以身作则阐扬孝义,以淳化一方风俗。

代泛亭:高台下视极人寰

说忆雪楼自然不能不说代泛亭。“在梌山西冈,府治右,王煐筑,有记。以形似,且代泛湖也。”(张友仁《惠州西湖志》)该亭似船,建于废墟之上,“乃尽买其废屋,撤其垣瓦,聚其土石,以广斯丘,为亭如船,名曰代泛,全湖之胜,可坐而收也” ;“东窗之外,巨竹千挺,清风潇然。其西,湖光如镜,云山如画,渔艇牧犊,堤桥塔影,交呈于前。此代泛之名所由来,非独亭之有似于舟也。”(清王煐《代泛亭记》)王煐的挚友陈恭尹有《惠州代泛亭雨后望西湖》诗云:“高台下视极人寰,积水遥连埤堄间。一线绿分湖上路,几重青出郡西山。坐临胜地如会到,名在千秋自不删。不是使君闲着眼,后人何处得跻攀。”可见此亭造型别致,可一览湖胜。地方史料表明:由于王煐礼贤下士,广结善缘,当年著名的“岭南三大家”屈大均、陈恭尹、梁佩兰,以及惠州本地的文化名流如龚章、叶适等,都是代泛亭和忆雪楼的座上贵客,诗酒文宴,盛于一时,留下了大量脍炙人口的诗文和传诵至今的故事。通过王煐不懈努力,惠州“比年以来,士之读书奋起以得科名者不乏其人。而远近宾朋,相与扁舟湖上,一唱一酬,篇什流传颇极一时之盛。”(王煐《丰湖书院记》)时人称王煐为风流贤太守,实非虚誉。今天人们若能记住忆雪楼和代泛亭这一楼一亭,也就记住了这一位贤太守,记住了惠州古城的这一段文采风流。

鼎臣亭:说文解字话徐铉

徐铉(916年—991),字鼎臣,广陵(今江苏扬州)人,五代宋初文学家、书法家。与弟徐锴均有文名,精文字学,号称“二徐”。徐铉尤工李斯小篆,“所书小篆映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中,至於屈折处亦当中,无有偏侧处,盖其笔锋直下不倒侧,故锋常在画中。”徐铉初事南唐,官至吏部尚书。开宝七年(974),宋灭南唐,徐铉随后主李煜入觐宋太祖,被命为率更令,累官至散骑常侍。淳化二年(991),因事贬为静难行军司马,不久卒于贬所。生平事迹见载《宋史》,有《徐骑省集》及《大徐说文本》传世,学问文章,足以不朽。徐铉卒后,其子徐肇基迁广东,居南雄珠玑巷。宋仁宗道二年(1033),徐铉孙徐德明(1012—1090)任广东南东路防御使,“子孙繁衍,皆家于粤”,“散处广、惠间。”据徐氏族谱载:徐明德于任职期间,将徐铉及配妣赵夫人由江西南昌西山鸾岗迁至惠州,葬于梌山。自后,徐氏子孙每年都前来梌山扫墓。明洪武四年(1371),惠州建造府署,墓地被圈入后园,徐氏子孙不得擅入,只能在琴台前遥祭。清康熙二十八年(1689),知府王煐查悉此事,准予徐氏子孙春秋入衙祭祀。清末府署被焚废,辟为公园,徐铉灵穴亦复平毀,徐氏后人“恐先垄湮没,文献无征” ,(近徐兆松《鼎臣亭记》)于民国十一年(1922)及二十三年(1934)先后两次上书惠阳县政府,请求于梌山建立墓碑亭以为纪念。县长张远峰批曰:“查该绅等祧祖徐铉鼎臣於五代乱极时,独与弟锴提倡文学,学者翕然宗仰,遂开北宋文学先河;而于《说文解字》尤为有功,据呈各情应予照准云云。”碑亭于1934年动工,阅六月而建成,以徐铉字“鼎臣”名亭。经事者徐兆松作《鼎臣亭记》,勒石立碑于亭中(此碑尚存于民间)。民国广东岭南大学教授原惠阳县长杨寿昌亦撰《宋徐鼎臣先生墓碑亭记》详叙其始末。鼎臣亭为两层楼亭,中西结合,造型典雅,具有典型的岭南民国风格,至今整体基本保持完好。它不但纪念着中国文化史上的一位重要名人,也为梌山留下了一段佳话,形象地诠释包容四海的惠州精神。惠州市政府将其列入历史建筑予以挂牌保护,可谓眼光独到,视野高远。

鼎臣亭

诗人江逢辰认为:“有山川然后有人物,亦必有人物然后有山川。盖山川非能自为名,因人而名也。”惠州西湖因“得名始自东坡公” 而“赫然播于四方” 。梌山虽然不是由于东坡而闻名,也因“此山曾住玉堂仙”而魅力倍增。积淀深厚的梌山历史文化,足以丰富和拓展惠州旅游内涵,对其进行适时和适当的整治利用,必能带来巨大的社会和经济效益。

历史建筑或于史有据的重修建筑和文化遗址,具有经济、文化、历史等多种价值。如何做好整治梌山的整体规划,使规划具备科学性、专业性,可操作性和可持续性;如何对修葺或重建的梌山历史建筑、文化遗址,进行切实保护和合理利用,使其化“老朽”为“神奇”,释放城市发展的正能量;如何在保护和利用的过程中将梌山众多的景点删繁去芜,把着力点放在梌山具有特殊历史记忆的历史建筑上,对自朝京门至文笔塔、东新桥沿江一线,包括城墙内的中山纪念堂、野吏亭、太守东堂、忆雪楼、代泛亭、鼎臣亭,城墙外的宋明古渡、风神庙、米街市集,以及明清府学遗址、清代文笔塔等,作为精品景点来营构,使这一道涵容了数个朝代文化经典的亮丽风景线衔接起来、突显出来,充分实现其文化价值和社会效益,等等,是一道城市建设的现实课题,值得认真思考。

在实施整治梌山的过程中,内涵和细节至关紧要,值得重视。例如:确实需重建的历史建筑,必须要有可靠和充分的史料作依据,坚决拒绝假造历史;要讲究建筑的朝代特征和地域风格,强调建筑形式、体量、高度和色彩与周边整体空间环境、整体风貌的和谐协调,避免追求不适宜的大体量和没有必要的富丽堂皇;要利用拆除不协调建筑形成的空间,开拓庭院绿地,注意改善林相和植物造景,在合适地段进行垂直绿化,乔、灌、花、草、藤配置要得当,尽量增加绿化的覆盖率;要细心管理梌山现存的树龄百年以上的古树,在适当地方补植梌树,以演绎景区题材,增加游人兴趣等等。笔者相信,在市委市政府的努力下,官民合辙,上下一心,梌山经过成功整治,一定成为惠州旅游新热点。

惠州市中山公园(梌山)历朝文物示意图,黄澄钦绘

城市的魅力主要源自其内蕴的气质。惠州把建设山水城市锁定为发展的目标之一,所追求的也正是城市超凡脱俗的气质。这种气质,除了它外在空间的物理架构必须符合普适的审美原则之外,一定还要有丰厚的历史内涵和和充满生命张力的文化血脉运行其中。这既涉及历史传统、民风、民俗等非物质文化遗产,还涉及古遗址、古墓葬、古建筑等有形的文化遗产。惟其如此,所以一座重视历史文化的城市,总是想方设法让文化遗产“延年益寿”。当历史文化遗产不再被视作经济建设的绊脚石时,当爱护历史文化遗产普遍成为人们的自觉行为时,当这种自觉行为整体地升华为全社会的文化自信和城市品格时,才称得上是真正的历史文化名城。惠州在这方面具有得天独厚的自然环境和人文条件,目前,在市委市政府的带领下正向着这一目标稳步推进。笔者相信,梌山的保护整治和开发利用,若能与西湖创5A活动、桥东重建东坡祠、水东街改造以及北门历史文化街区整体风貌的恢复等系统工程,作有机的衔接和呼应,使桥东和桥西、旧城区和湖区在历史渊源和人文传统的意义上融为一体,真正做到城中湖、湖中城。西湖便可由此而摆脱其与城脱节,腹地不广,“风景虽好难留客”的尴尬,成为名符其实的惠州的西湖。而与梌山隔江相望的白鹤峰东坡祠、铁炉湖明清古街、民国水东街和比邻的北门历史文化街区,也必将与之相互促动而相得益彰。若能如此,相信在不远的将来,惠州必定能成为一座美丽而自信的世界级旅游城市。

笔者附语:本文参考了省市规划部门有关资料和我市文史专家吴定球、何志成二位文史学者有关研究成果。画家黄澄钦先生专为本文绘写了【梌山历朝文物示意图】。藉此一并向他们致以谢意!

(此文于2013/08/13—08/20以《应重视保护开发梌山历史文化》为题刊于惠州日报)

相关新闻

- 《千年惠州》主题洋溢浓厚岭南文化气息2021-01-29

- 赓续雄郡千年文脉 激扬竞逐一流动力2021-01-26

- 地道东江味香飘千百年 “惠州味道”持久而温热2021-01-26

- 山水酿惠州 秀色自天成2021-01-26

- 激活惠州文旅IP 城乡打卡地洋溢古今文化气息2021-01-22