关于惠州西湖的若干思考(下)

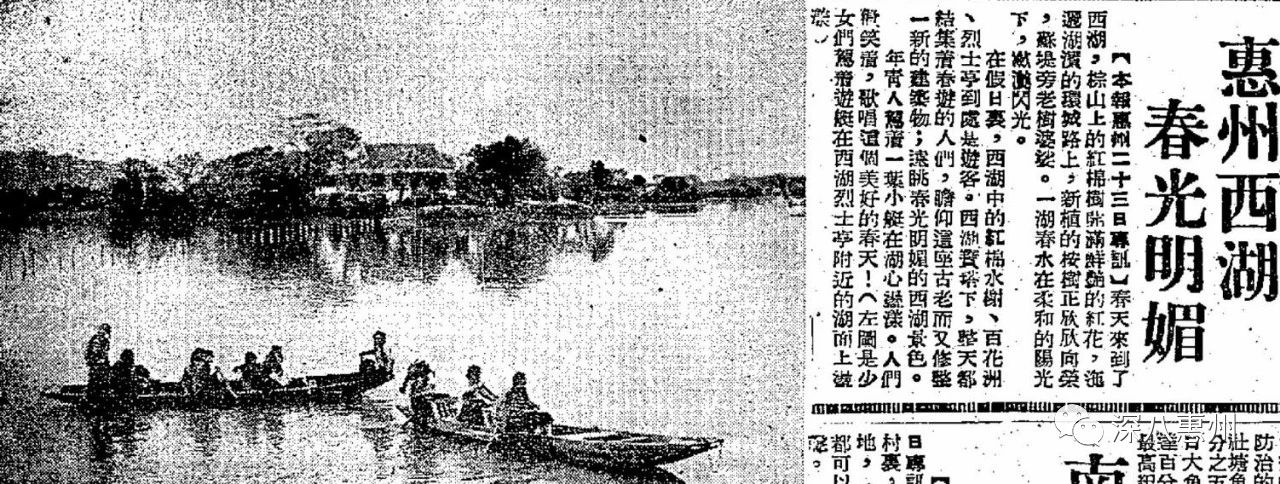

惠州西湖春光明媚。1956年《大公报》

科学规划 从容建设

——关于惠州西湖的若干思考(下)

琶洲羽正

西湖在长期营建过程中,积累了不少成功的经验,也有失败的教训。这些经验和教训,值得总结和借鉴。试举三例:

一、重建泗洲塔

史料记载:泗洲塔建于唐朝,于明朝嘉靖四十五年(1566)崩塌,后于塔基建超然亭,不久亭亦废毁。明万历年间,温国奇来任惠州太守,登眺西山,慨然说:“天有分星,地有疆理,山川有形胜,人物有盛衰,补弊救偏,以相天时、协地纪,守土者宁得辞其责?兹泗洲之塔,旧为巨镇,何以废为亭,亭又复废?今其固址岿然在也,守土而有利于士民,不惮谋始,矧兹求旧理何让焉。”他决意在原址重建泗洲塔以振兴人文。不久,王命璇巡抚至惠,对温国奇的建议深以为然:“旧址犹在,建复浮屠,穹隆直起,文笔插天,宁患科名不济济哉!”于是,“慨然捐金三百,度费鸠工”,于万历四十七年(1619)腊月动工,“百凡余资,除义助外,皆温公自任之,属致仕千户李启阳专力督率,不烦民间一粟一役。”官员带头捐钱,退休官员落力督办,没有骚扰百姓,前后费时五年,至天启三年(1623)建成。

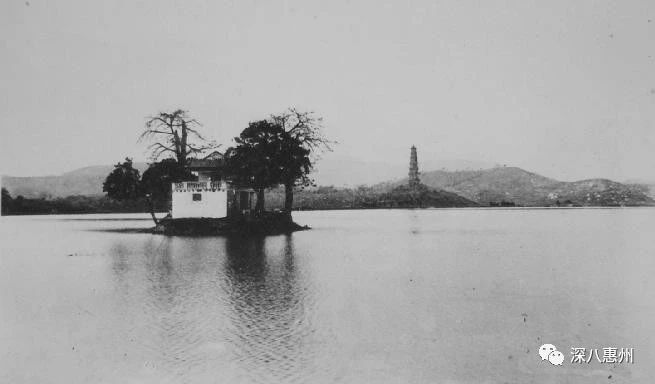

摄于上世纪20年代的泗洲塔

这座明建泗洲塔为七层砖塔。塔高37.7米,塔底占地64平方米,平面呈八边形,底层墙厚2.78米,每边角长3.56米。在国内众多宝塔中,此塔自然算不上高大堂皇,但体量适宜,简洁优美,“与娥眉淡扫的西湖融和契合如出天然,亦与湖面的宽窄、湖山的高低起伏、湖岸的回环曲折、湖景的疏密远近,都一一匹配衬托得恰到好处,让观者几乎在湖区的每一个地方都能瞻仰,又都充分地得到一份美的享受。”建筑空间艺术是通过层次、过程来达到预期效果的,泗洲塔就有这种强烈的空间艺术效果。我们不妨当一回游客试登宝塔山:漫步进入幽静曲折、杨柳依依的苏堤,只觉波光粼粼、清风拂面。来到西山脚下,拾级而上,石阶两旁是参差有致的小树林,绿荫间鸟儿啭鸣。登临峰顶,庄重的宝塔呈现眼前,其孤兀特立,杰峙湖中,极目四望,惟见天际浮云,令人产生神圣静谧,与天相接的心情。正是“此塔立此湖,此湖泄其大。塔影落湖中,塔气出天外。”可以说,西湖泗洲塔景区的策划设计相当成功,其取法自然山水、着意协调和谐,将社会规范、审美心理等诸多文化元素纳入设计构思范畴,许多细节都经过深思熟虑,斟酌入微,折射出设计者高度的文化艺术修养。此塔重建,有如“点睛之笔”,成为西湖不可缺的组成部分,数百年后的今天,它依然是惠州城的镇城之宝和标志性建筑。

摄于上世纪30年代的红棉水榭与泗洲塔

“园林巧于因借,精于体宜。”因即顺其自然,借即随机取景,体即量体裁衣,宜即因地制宜。无论是园林景区还是园林建筑的设计,都要“得体”,而不应无视客观环境条件去追求“大体量”的建筑。泗洲塔彰显了西湖的特点与优点,而不是影响或破坏这些特点和优点,正是因为它位置和体量适宜,规模和形式同时符合使用功能和视觉审美的要求,而且善于因借,充分利用周边的天然条件来衬托自身和丰富景观,体现了合乎“体宜”才是美的设计思想。泗洲塔的成功经验即使在今天,仍然值得重视和借鉴。

二、拆除明月湾惠州大厦

明月湾位于西湖东畔,因其“纡回数十丈,弯环如月”而得名,早在北宋治平年间,由州守陈偁主持创建,是四时观湖,中秋赏月的理想去处。惠州西湖著名景点“平湖秋月”即指此。

回顾历史,这一处颇富诗情画意的地方,在发展过程中却是几经折腾。据府志载:明嘉靖十八年(1539),惠州卫官石鼎就曾利用职权,强占明月湾为家人卜葬之地,又围筑湾前湖面为私家鱼塘,引起公愤。太守李玘、推官方邦望顺应民意,判令石某迁走坟墓,并“罚移塘壆土筑平湖堤”,恢复了明月湾原貌。此后,历朝均在此有所经营。“清末湖边有水楼数十座,饮宴称盛,画舫游艇,均入画图,民国后均绝迹。”抗战时期,为躲避日军空袭,惠州茶楼多在此搭建临时竹棚作半露天廉价茶座,颇受民众欢迎,每到入黑灯上,座无虚席。五十年代末,为扩建环城西路,茶寮被拆迁,只保留临湖部分土地筑建仿古水榭式茶厅,并将周围空地改造为园林。茶厅三面临水,有景台和泊船码头。园林面积虽小,胜在精巧得体,绿树成阴,视野开阔,依然是观湖赏月的好地方。

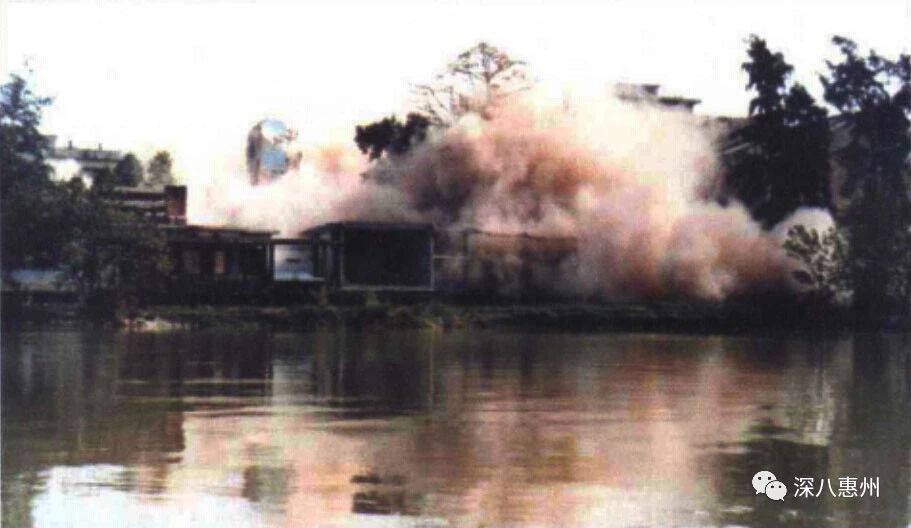

文化大革命期间,明月湾茶厅以北大片绿地被征用,建起一座惠州大厦。该大厦体量巨大,干扰行人观湖的视线,打破了湖区的宁谧与和谐。八十年代中,又与外商合作,拆除明月湾茶厅兴建园林宾馆,后因故中途停建,已经浇注成型的水泥梁架,成了不堪入目的烂尾楼。如果说,前述明建泗洲塔是一个“体宜”的成功范例,那么这座惠州大厦,则是一个与之相反的案例。该大厦体量大且位置不当,破坏了西湖自然优美的湖岸轮廓线和观景,遮挡了远处美丽自然的云山天际线,令人感到压抑,与西湖的文化特质相悖。拆除大厦,清障还湖,已成官民一致的社会呼声。

明月湾畔的惠州大厦,摄于1991年

1991年,惠州大厦被拆除

九十年代初,政府下决心彻底恢复明月湾原貌,斥资数百万元,费时半年,用定向爆破的方法拆除惠州大厦以及上述烂尾工程,拓地七千平方米营建园林。园中广植树木花卉,筑建雨亭画廊。明月湾重获新生,让西湖更加清秀迷人。当代著名诗人、书法家、中山大学陈永正教授咏诗称赞云:“隔堤千树不胜烟,一碧回环舣画船。秾李自明何待夜,半弯新月照年年。”明月湾成为惠州人和游客留连忘返的地方。有关部门这种知错必纠的勇气和壮士断腕之气概,让市民刮目相看,奔走相告,老少欢呼,也给后人以教育和启示。

今天的明月湾才不负“平湖秋月”的盛名。杨志坚摄

往事并不如烟。在西湖的营建过程中,还有许多令人拍手叫好或扼腕叹息的故事。人们至今记得,1959年,时任广东省委书记陶铸第二次来惠州视察西湖,就曾针对当时随意扩大苏堤堤面的行为提出批评。他指出:“过去苏堤有‘一湖秋水两湖月’景观,现在仅有‘一湖月了’。”他同时强调:“西湖应有历史文化,固有的自然景观应保护好,建设首先以绿化为主。”要求立即清除掉苏堤两旁的花坛,以恢复自然景观,陶铸的批评是尖锐而有见地的。西湖修建园林建筑,除了“体宜因借”之外,要努力丰富园林景点的文化内涵,提升园林景点的品位,进而丰富美的感受,提高游人的赏景兴趣。在芳华洲重建的逍遥堂,由主厅、前庭、外廊、酒舫和过道廊组成,是一座雅致的仿古建筑,厅堂、前庭和外廊的屋檐错落有致,体量和形式与周围环境融合协调,深得合乎“体宜”才是美之要诀。

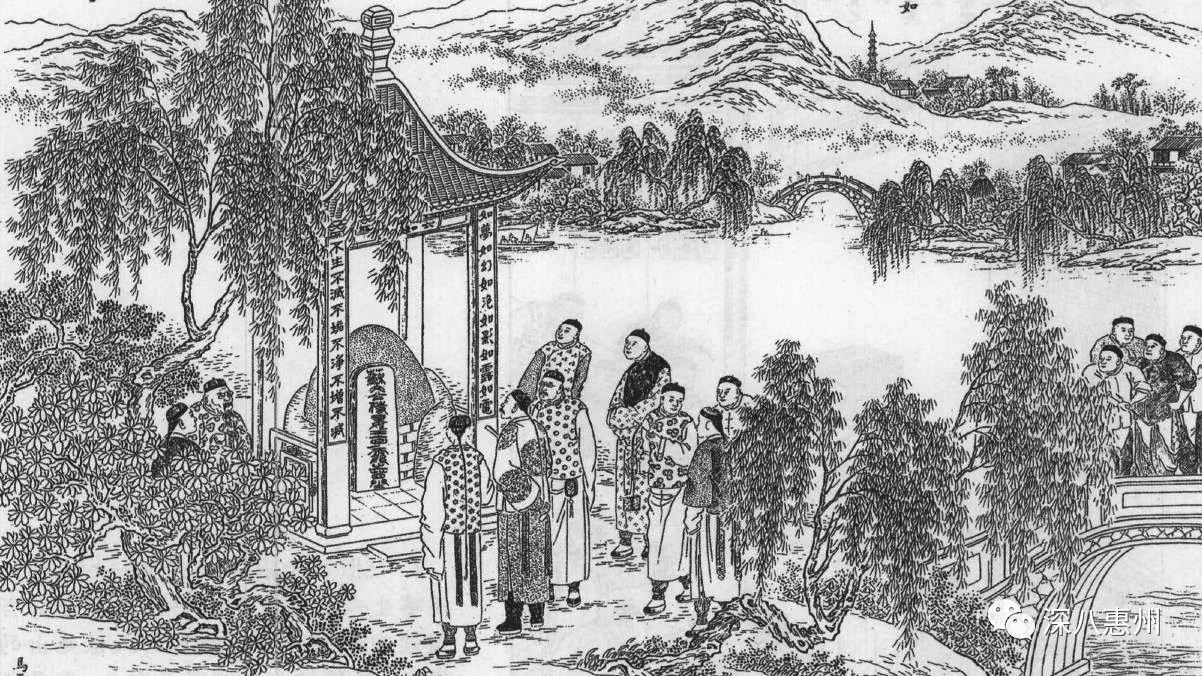

西湖孤山六如亭亦是符合“体宜”要求的建筑,然而,该景点的绿化配置却欠缺与之相呼应的文化元素。千百年来,惠州人一直在孤山种植梅花以纪念王朝云。据史志记载,至元、明时期,那里已有松梅千株。清明时节到孤山补种梅花是惠州民间曾有过的良风美俗。“千树梅松付落霞,六如亭子草全遮。惜无好事如当日,士女倾城补种花”(清?江逢辰)。为何有这种风俗?应与东坡曾多次用梅花比喻朝云,并称赞她“万里追随,忠敬若一”的高贵品格有关吧。东坡在惠州时曾填词咏梅,题虽为咏梅,而实际是以梅花来喻朝云,是一阕悼亡词:“玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风”,“素面常嫌粉涴,洗妆不褪唇红。高情已逐晓云空,不与梨花同梦”。现在六如亭周边虽然花繁树茂,却少见梅花的身影,奈何一段善良而凄美的故事被岁月慢慢淡忘。

晚清《点石斋画报》里的《重修香塚》

在我国的园林里,花草树木不但本身的形态和颜色是美的,它们还有性格,有品德,人们对它们有着或敬或爱的感情,最典型的例子就是对梅兰菊竹以及莲花的赞颂,其中注入了人们对生命和生活的良好愿望,这就更加丰富了园林的抒情性。历史文化内涵应是园林风景区的魅力所在。

三、编制惠州西湖总体规划

中华人民共和国成立之前,历史上没有对西湖进行过专门规划。中华人民共和国成立以后直至八十年代,西湖也没有专门规划,仅仅在1956年编制的《惠州镇1956-1962年市政建设与卫生工作规划(草案)》、1958年编制的《惠州市城市五年规划》和1979年批准实施的《惠州市城市总体规划(1977-1990)》中,对西湖建设有所提及。八十年代之后,先后四次对西湖进行了专门规划和规划修订。这是一个里程碑,标示西湖的保护和建设开始进入科学、有序和可持续的历史新阶段。

1981年惠州市编制了第一版《西湖风景区总体规划》,1987年又对该总体规划进行了修编,加强了对风景资源的开发和利用,也对建设和管理作了修正和补充。1991年惠州市西湖风景区委托同济大学重新编制了《惠州西湖风景名胜区总体规划》,该规划总结了过去两次规划的经验,明确了西湖风景名胜区的性质为“以山水资源为主体,以自然景观和人文景观于一体的城市型湖泊类风景名胜区。”2004年基于国家颁布了五个与国家级风景名胜区规划管理直接相关的通知和通报,同时也随着社会进步和经济发展,对风景名胜区的环境保护、生态修复、文化建设和持续发展的意识深入人心。为按照新的国家标准,并针对上一版总体规划的不足,政府决定委托中国城市规划设计院对西湖风景名胜区总体规划再次进行编制,此次编制的《惠州西湖风景名胜区总体规划》,由中国城市规划设计院深圳分院承担,总体规划依椐国家的有关法律法规,贯彻“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的方针,确保西湖风景名胜区自然和人文资源的可持续发展。总体规划由规划图集、规划文本、规划说明书等组成,图文并茂,对西湖的现状进行了较全面的分析与评价,明确西湖风景区范围、性质和发展目标,同时对存在的问题提出解决途径、措施及建议。相信该规划将随时间的推移而越显其价值与意义。

曲折幽深的菱湖,颇接近旧时惠州西湖的风貌。杨志坚摄

编制惠州西湖风景名胜区总体规划,目的就是为了依法依规建设西湖。规划要实现,关键是要维护规划的严肃性。建设管理好西湖,要按规划进行,不能随意更改规划,避免搞“急就章”。要按照“科学规划,从容建设”的指导思想,精心琢磨规划细节,从容不迫地实施营建,遵从“以人为本,取法自然”的原则,用足心思去建造西湖园林精品,“莫把浓装欺淡抹”,让西湖达到“情与景融,天与人合”,“轩楹高爽,窗户邻虚,纳千顷之汪洋,收四时之烂漫。”最大限度地满足人们审美情趣的需要,从而参悟“天地大美”,陶冶情操。

惠州西湖是一个巨大的艺术品,这个巨大的艺术品是需要城市规划、建筑、园林、雕塑、工艺美术、书法绘画等多方面专业人士共同努力去创造,是多种艺术的综合集成,缺一不可,这已被实践所验证。毋庸讳言,在实践过程中,也存在不少遗憾。君不见:明月湾惠州大厦虽被拆除,但沿湖仍有个别建筑体量过大过高,与环境不协调;有些景点建筑风格与岭南山水不配衬;园林建造没经严肃考证和精心设计,缺乏人文气质和诗情画意,亦没有将西湖的空间美感充分体现出来;西湖建筑物的风格与色彩整体不谐美;西湖周边的山体资源利用不当且林相单调,秀丽的山态受到建筑物的遮蔽,甚至被乱挖或推平,已不复为城市悦目的景观,等等。

惠州西湖全景。周楠航拍

当然,西湖也有如逍遥堂、留丹亭、九曲桥、微波榭、百花洲牌楼、枇杷桥等新建或重建或修复的较成功例子,这些景点与惠州西湖山水较为相衬,较好地体现岭南文化和我国园林建筑艺术的美学思想,富有抒情性,符合人们基本的审美要求。著名园林专家、同济大学陈从周教授曾对杭州西湖有过精辟论述:“西湖与其说是风景区,倒不如叫它大园林或者大盆景来得具体。”他认为中国建设园林的立意构思大多出于诗文、额联,从一定意义上说,中国园林是融入历代文人气质的自然景观,讲究自然。西湖建设要有中国园林特色,如果让西湖穿上“西装”那就不伦不类了。陈从周教授这些话虽是针对杭州西湖说的,但对惠州西湖建设亦应有所启迪。

“惠州西湖的文化和自然资源,不但是惠州市的人文景观资源,也是广东乃至全国的重要资源。”在新的历史时期,如何借鉴前人探索积累的经验,如何处理好历史、当代和未来之间的关系,如何处理好惠州社会经济发展和西湖的关系,进而使西湖得到保护和发展,达到持续不断地让我们子孙后代享用,实现“诗意地栖居”之理想。又何时才能切实解决西湖的水源水质问题,让“西湖之水明如练”?何时让湖山美景从“湖城纠葛”和“圈景危机”中突围而出,使之能从容自如地按规划去建设?何时让惠州再现“惠州城西数百峰,峰峰水上开芙蓉”,让西湖成为涵养惠州人文精神的桃花源?目前,我们高兴地看到,惠州正在加倍努力去实现理想的西湖规划目标。美好的愿景一定能实现。

(此文于2013年6月25日惠州日报刊登)

相关新闻

- 惠州西湖分类分级 保护文物古迹和古树名木2021-03-04

- 惠州提升西湖景观质量和文化内涵推进景区文明创建2021-03-04

- 渔歌樵唱 朝夕相闻——惠州西湖棹歌随笔2021-03-03

- 西湖棹歌中的鹅城风情2021-03-03

- 【惠州文脉】80岁惠州老画家,30年画上千张西湖2021-03-02