关于惠州西湖的若干思考(上)

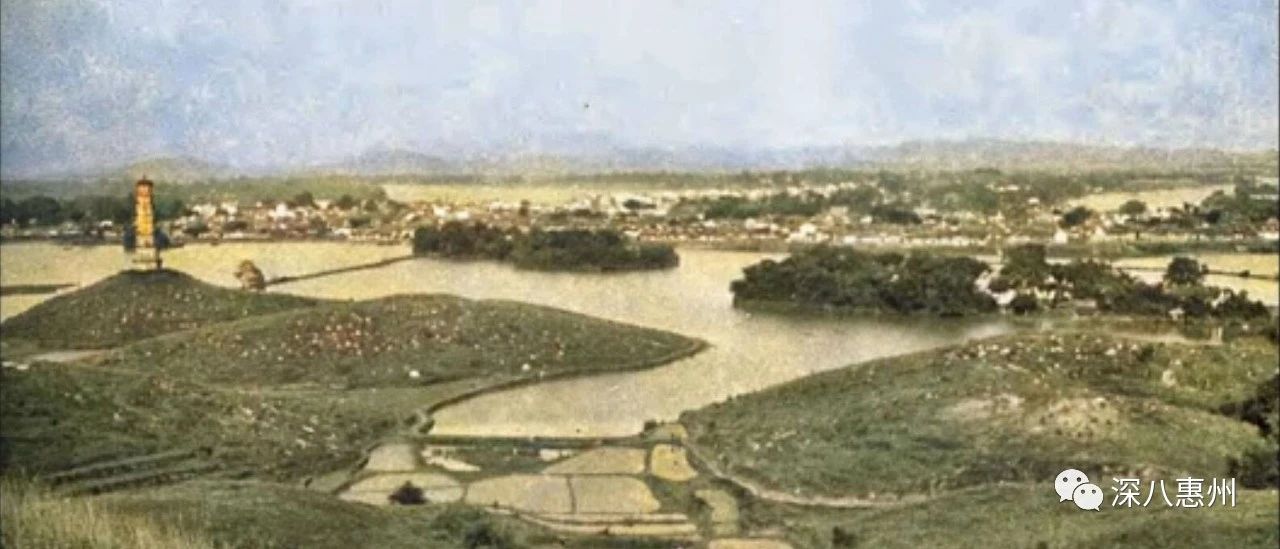

上世纪50年代的惠州西湖,保留着近代惠州西湖的样貌

【摘要】历代对于惠州西湖的营建都有不同程度的思考和实践,在实践过程中形成了许多认知,凝聚了人类与自然和谐相处的经验与智慧。西湖在长期营建过程中,积累了不少成功的经验,也有失败的教训。这些经验和教训,值得总结和借鉴。惠州西湖是一个巨大的艺术品,需要城市规划、建筑、园林、雕塑、工艺美术、绘画书法等多方面专业人士共同努力去创造。建设管理好西湖,要按规划进行,不能随意更改规划,避免搞“急就章”,要按照“科学规划,从容建设”的指导思想实施营建,遵从“以人为本,取法自然”的原则,去建造西湖园林精品,“莫把浓装欺淡抹”,让西湖达到“情与景融,天与人合”,最大限度地满足人们审美情趣的需要。

科学规划 从容建设

——关于惠州西湖的若干思考

琶洲羽正

古称“岭东雄郡”的惠州,是目前广东省经济社会建设最活跃的城市之一。她先后荣获全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国优秀旅游城市、全国最具幸福感城市等称号,今年初又被评选为珠江三角洲群众幸福感城市首位。她文化底蕴深厚,发展后劲十足,社会和谐稳定,人民安居乐业,确实是一座宜居宜业宜游的城市。而西湖,则正是这座充满魅力和活力的城市头冠上的一颗明珠。

珠江水系的东江与西枝江如玉带般穿城而过,汇于梌山北麓逶迤西去。惠州西湖由平、丰、鳄、菱、南五湖组成,位于城之西南,大自然赐予惠州优越的地理条件让其风生水起,人杰地灵。据张友仁《惠州西湖志》记载:古西湖界域“东西约十公里,南北约八公里,面积约八十平方公里,湖水面积为100万平方尺(按此数据疑有误),多杭湖面积约二倍”。此湖大约成型于汉晋之际,曾以丰厚的渔农之利育养惠州,她最初命名为“丰湖”,正是取其“施于民者丰矣”之意,充满了对大自然的感恩和爱敬,她是惠州人的母亲湖。

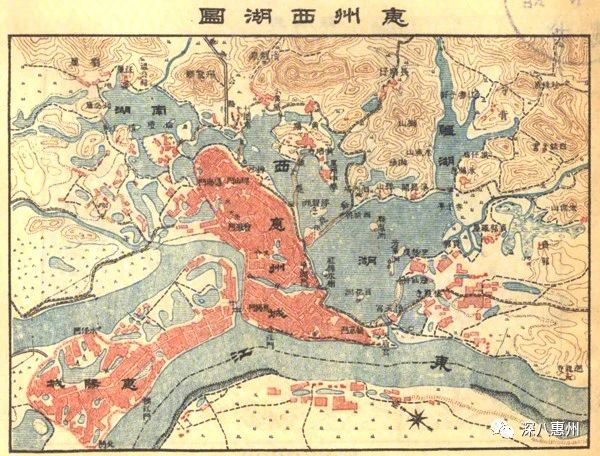

1928年《广东陆军测量局报告书》所载的惠州西湖图

千百年来,人们对西湖的保护和经营兴替不断。惠州最早的佛教场所东汉伏虎台和东晋龙兴寺,都建于临湖的银冈岭。入唐后,湖区逐步建筑了泗洲塔、天庆观(元妙观)、永福寺等。而西湖第一次较大规模的营建始于宋代。宋治平三年(1066),惠州太守陈偁修筑了平湖堤、拱北桥、孤屿亭、湖光亭、芳芷亭等,西湖的水利和游览设施雏形初现。苏东坡谪惠时期(1094—1097),是西湖第二次大规模营建时期。在坡公的主持下,修筑了苏堤、西新桥、烟霞堤、放生池、朝云墓等,这期间东坡先生写下大量相关诗文,并首称丰湖为西湖,丰富了西湖的景观设施和人文内涵,西湖的名声扬播天下。

南宋王象之《舆地纪胜》是宋代地理学名著,书中记述惠州西湖景观有平远台、孤屿亭、荔枝浦、鳌峰亭、明月湾、归云洞、披云岛、点翠洲、漱玉滩、濯缨桥、芳华洲、平湖阁、西新桥、六如亭、朝云墓、栖禅寺等,并指称西湖"台馆为广东之胜”。明清两朝,随着惠州本土文化教育的兴盛,西湖的魅力日益彰显,先后兴建了濂溪书院、天泉书院、丰湖书院、西湖书院等文教设施,又修筑了景贤祠、昭忠祠、东莞伯祠、五先生祠等祠堂以及古榕寺、迥龙寺、准提阁、圆通庵、文星塔等宗教和景观建筑。这时期还出现了不少的私家园林,如泌园、兼园、西新园、今是园、张园、怡园等。民国期间,兵燹频仍,社会动荡,面对日益凋零衰落的西湖,张友仁等地方贤达集体上书省政府,认为“凡兹模山范水之经营,宜有专门机关以调度”,“夷考江西牯牛岭、楚北鸡公山,俱设管理局之长员,举为国营之事。”想必当时政府当局有愧于如此大好湖山,很快批准设立惠州西湖管理局,专门经营管理西湖。中华人民共和国成立之后,人民政府高度重视西湖的整治和建设,先后提出“以湖养湖,以园养园”和“以湖促旅,以旅建湖”的主张。

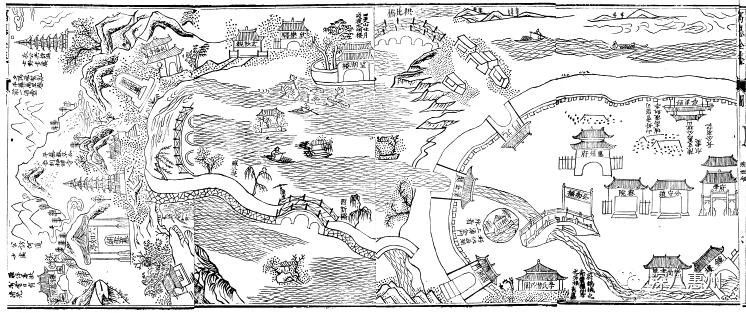

明崇祯《惠景全图》里的惠州西湖

文革十年期间,文星塔被拆,元妙观被砸,六如亭被改作工厂仓库,西湖湖水被排干来种植水稻等农作物,西湖遭到了严重破坏。文革结束,拨乱反正,西湖的规划与建设重入正轨。1978年,时任广东省委书记的习仲勋同志来惠阳地区检查工作,对西湖管理作出指示;“西湖风景建设,应与生产相结合。如两者发生矛盾时,生产应服从西湖风景建设。” 习仲勋书记的指示,对于保护和建设西湖起到重要作用。

八十年代初,政府有关部门提出应把西湖风景区划定绝对保护区、严格保护区、控制保护区等三级保护线,先后编制和修编了四次规划,及时转发或颁发关于加强西湖管理建设的相关文件,加快了建设步伐。在此期间,修复了六如亭、泗洲塔、苏堤、东坡纪念馆、圆通桥;重建了逍遥堂、元妙观、朝云墓、西新桥、湖心亭、迎仙桥、孝子亭;新建了九曲桥、偃龙桥、百花洲桥、丰山纪念碑、南苑公园,等等。为改善西湖水质和生态环境,从九十年代初开始兴建红花湖景区,筑坝设渠引水入西湖,在一定程度上解决西湖的水源问题,并进行多次的浚湖清淤,使湖水的水质有所改善。2002年,惠州西湖被国务院批准为国家级风景名胜区,成为广东省第五个国家级的风景名胜区。

惠州西湖AAAAA。杨志坚摄影

历代对于惠州西湖的营建都有不同程度的思考和实践,在实践过程中形成了许多认知。这些认知,古今相近,凝聚了人类与自然和谐相处的经验与智慧,主要有以下几方面。

一、涵养山水,顾惜源头

“西湖旧无界域,宜以自然山川为界。西湖山起于红花嶂,嶂西行,至黄峒而北,历窑輋、学田、迄三台石,沿江堤至梌山。嶂东出,至天平针、斧头岭、麦地、横冈、子西岭,循江为堤,经钟楼连湖。凡山水汇入湖者,即为湖之区域。其山脊至江湖间堤,则为湖之界也”。对张友仁《惠州西湖志》所记述的这些地名,惠州人耳熟能详,虽然相关的地貌或许已发生变化,却没有影响人们对她的美好追忆和向往。惠州历代人眼中的西湖,是广义的,而不是狭义的,不仅仅是指湖面水域,还包括西湖的三大水源和涵养这些水源的山脉、田野、树林、村落,城郭,以及连接西湖出口的东江与西枝江流段。正是它们,共同构成了一个相互制约而又整体平衡的自然生态体系,使西湖得以生生不息,山青水秀,明丽如镜,充满了生机和魅力。

明代叶萼在《全湖大势记》中写道:“西湖者,丰、鳄二湖之汇也。三大溪之流,北曰横槎,西曰水帘,西北一新村、一天螺坑,至西新桥会合三大溪,溪水汇,因是溪化为湖,广袤十余里,汪洋千顷,波光若练。”在上世纪六十年代之前,还见横槎、水帘、和新村三支溪水入湖,当时湖水清澈,沿湖居民可直接饮用湖水。然而,随着城市的发展和挤压,西湖水体淤积变浅,并逐步蜕化成为封闭性湖泊,湖水来源除湖泊流域地区的地表径流和集雨面积内的降水外,大部分来自城市工业和生活污水。

中国城市规划设计研究院的专家经详查后指出:“西湖原有横槎、新村、水帘三支水源,六十年代中后期,因为发展渔业等因素,水源逐步被切断。同时,生活、工业污水排入湖中,使得西湖变成一个没有水源的集污湖。近十余年来,虽然采取很多措施引清、截污和疏浚湖底,但是由于水生态系统已经遭到严重破坏,西湖仍然无法恢复原有的清水态。目前西湖五个子湖的水体介于富营养化和重富营养化之间。”结论科学,有依有据。我们有意或无意破坏了自然环境,自然环境给予的回应是如此严酷无情。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,保护西湖,就应从广义上来保护。我们要提高生态意识,重视西湖周边山体的绿化、美化和净化水平,保护好水源、山态和植被,使西湖山环水抱,林相繁茂,四季花异,逐步恢复昔日“湖光山色时时殊”,“弱藻潜鳞皆可见”的景色。

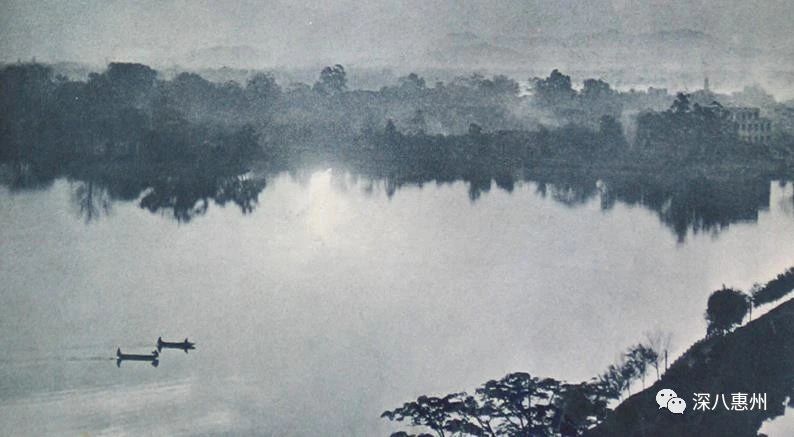

1962年的惠州西湖,波光如练,一派和谐之美

二、城湖互惠,和谐共生

西湖是潴汇周边山溪清流而成的天然湖泊。清初惠州人庾熙在《西湖赋》中说:“城傍湖东兮,城之所以立也;湖在城西兮,湖之所以名欤。”明白地指出了鹅城与西湖相互依存的紧密关系。明薛侃在《西湖记》说:“湖为惠便,公睹之矣。平时可游、可渔,有警城可守。”叶萼则称:“秀蓄,谓阶文;险设,谓预武。两利湖其有焉,然后知湖果不可废如此。”更是具体说明了西湖对惠州城除具有自然风水的价值外,尚有渔农水利、军事屏障和游赏娱乐等作用,是“不可废”的,必须认真加以保护。惠州坊间民谣:“铁链锁孤舟,浮鹅水上游,任凭天下乱,此地永无忧。”惠州城历史上成为易守难攻的岭南军事重镇,西湖的屏障作用至关重要。清监察御史邓承修见有人占湖筑田,郡城失险,于光绪六年(1880)上疏向皇帝反映实情,说惠州西湖“不独是惠城之保障,亦粤省之安危所系也!”宜及时疏浚和保护,使“郡城不致失险,而永远得资巩固。”奏章获准,清政府专设浚湖局于百花洲,惠州开展了历史上第一次大规模浚湖工程。

随着冷兵器时代的结束,惠州西湖“险设”的军事作用己经失去,而“秀蓄”的文教和娱乐功能则日渐彰显。民国初年,时任广东省长的陈炯明清楚地看到西湖功能的这一历史性转变,他在《修理西湖募捐序》写道:“今日以后之西湖,乃得为众所共有、共享、共治之西湖。群众之生命无尽,西湖之生命亦与无尽也。”提出西湖乃为全民所共有、共享、共治的主张。随后,前清举人廖道传与张友仁等函呈广东省建设厅长邓彦华,请求批准设立惠州西湖管理局,所列举的理由也是“地方胜迹,端在山川;历史声名,尤资文物”,希望通过政府的统一规划管理,整合其丰富的自然与人文资源,把西湖营建成为“西子美人,翩来越国;东坡居士,常住惠州”的城市园林和旅游胜地。西湖是鹅城的灵魂,鹅城是西湖的依托,城与湖是密不可分的生命共同体。当前惠州创建国家级历史文化名城、生态城市和森林城市。如何保护和营建西湖,无疑是一项重要工作。

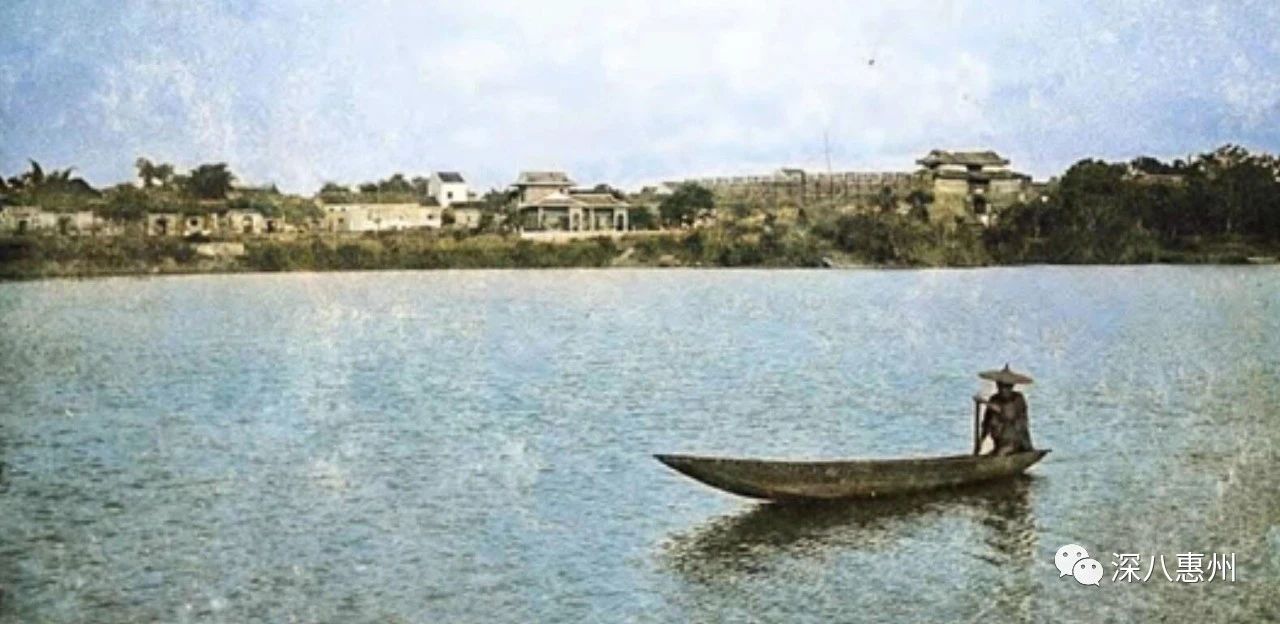

上世纪30年代的惠州西湖,远处是巍峨的惠州府城

三、曲折幽深,气韵生动

“东坡真糊涂,西湖复西湖。若是媚俗辈,那来诗千古。”美术大家赖少其先生在参观惠州苏东坡纪念馆时,以这样的诗句来赞颂大文豪苏轼。东坡忠言招谤,一再被贬,远谪至惠州,颇为落魄,然而并没有沉沦不振。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,他依旧从容自适,豁达潇洒。他徜徉于幽深秀邃的西湖山水,唱出“一更山吐月,玉塔卧微澜”的千古名句,依旧是逸兴遄飞,文采风流。据资料统计,东坡在谪居惠州近三年的时间里,写下了诗文信扎等约共五百余篇,其古今同仰的人格魅力和万世不朽的锦绣文章,为惠州湖山江月注入了意韵悠长的人文气息。东坡之后,天下名士纷至沓来,他们游湖探胜,凭栏吊古,把酒吟诗,留下了大量的诗词文赋。这些优秀的作品为西湖扬采增华,大大地提高了惠州的知名度。

明代“吴中四才子”之一、大书法家祝枝山在惠州居住时曾说:“九州之内西湖三,一在杭,一在颍,而一在惠州。”开“三湖鼎足”论之端绪。到了晚明,岭南大儒张萱则认为颍州西湖无山,只是“汝阴勺水”,难与杭惠相提并论,“三湖鼎足”于是变成“二湖相较”。至清初,惠州“风流贤太守”王煐有论及此,作了形象的比喻:“惠之西湖,苎萝之西子也;杭之西湖,吴宫之西子也。”而稍后的吴骞在《惠阳山水纪胜》中说:“杭之佳以玲珑而惠则旷邈;杭之佳以韶丽而惠则幽森;杭之佳以人士足缀为华丽靓妆,而惠则天然风韵娥媚淡掃。”对王煐“苎萝吴宫”论作了绝好诠释。其实两个西湖都是美女西施,只不过一个素面迎人,一个艳妆媚君罢了。

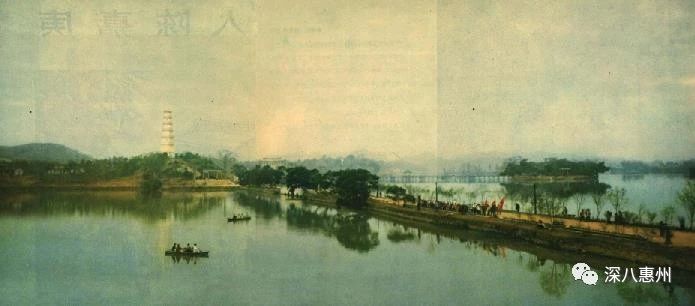

民国时期的惠州西湖视野开阔,有朴素之美

惠州本土文史专家吴仕端先生生前潜心搜研历代有关惠州西湖的作品,他的结论是:从一千年来好几位大诗人对惠州西湖的品题评价中,“见出惠州西湖山水之美,是海内有数的,是和杭州西湖,颍州西湖比肩相齐的,是可列为海内奇观的。这是她的优点。她,究竟又不同于杭颍二湖。不同之处,在于幽深曲折。北宋余武溪‘重冈复岭,长溪带蟠’之说发其端,东坡‘山川秀邃’之说应其后,自南宋杨万里起以至于清代中之戴醇士,经历数百年,经多人将三西湖始而鼎足并列,继而掂斤论两式细与品评,终于得出‘此以曲折胜’的结论。曲折幽深,清秀雅淡,为惠州西湖之特点,殆无疑义了。”前人的这些观点,符合惠州西湖的实际,也为我们保护和营建西湖提示了方向。

我国崇尚“曲径通幽,含而不露”自然式的园林,而惠州西湖正具备这种鲜明特征。今后在西湖景区的建设中,要突显这些特点,尽量保持自然的山形水态和优美曲折的湖岸线,建房筑路时要与自然环境友好相处,不要一味追求高大宽阔。要针对目前存在对西湖乃至惠州文化内涵认知不深等问题开展扎实的研究,杜绝兴建品位不高,缺乏历史依据和文化内涵的景点。此外,园林的命名、题额以及楹联的创作,往往关涉到主题宣示、历史沿革和人物典故等诸多方面,具有丰富的文化内蕴,需要认真慎重对待。要及时整理西湖原有的诗词题铭等,并在相关景点中适当选用,以激活记忆,承传历史。文化之根不能断,失去过往就会失去未来。

四、山川气开,人文运振

“山水有助人文”,这是古人在营建西湖过程中所始终秉持的一个重要理念。早在明代,叶萼在《全湖大势记》中称:“谶纬书谓:‘鳄湖平,出公卿’”,认为西湖汇三溪之水而成为湖,然后穿城而过,是归聚风水导引灵气的渊薮,必能助惠州振兴人文。因此之故,通向西湖的平湖桥被更名为公卿桥。稍后叶春及等人也都有“湖平出公卿”的论述。堪舆之学,见仁见智,但惠州西湖山青水秀,月明风清,确能使人体会至高的宁静情境,从而内省自我,明洁情操,大有助于人民修养的提高和良好风俗的构建。

明嘉靖年间,王阳明入室弟子薛侃讲学丰山永福寺,课暇携众弟子游湖,作《西湖记》称:“湖之胜,众人得之娱其意,幽人得之和其德,达人得之惠其政。”这位著名的理学教育家,敏锐地看到了西湖风景对于人文教化的独特作用。后来归善潘维藩在《修复西湖亭台记》中进一步发挥了薛侃的观点,认为“文人学子鉴观于湖,源可喻道,平可喻政,蓄可喻德,清可喻操。”这大概可以诠释:何以古人建校相地,必求水木清华。清康熙年间,太守王煐在黄塘置地重建丰湖书院以兴一郡文教,也特别强调“山水有助人文”的教育观点。他指出:“天地之钟美山川,与其钟秀于人文,一也。故山川之气开,然后人文之运振。”认为优美的自然风光能陶冶人的情操,而品德情操的高尚,正是教育的首要目标。秉持着这种天人合一、互为感应、和谐共生的文化观,王煐把大力整治湖山作为振兴地方人文教育的一项重要举措。他所复建的丰湖书院,一直是惠州的最高学府,培育出大量栋梁之材。

摄于1961年的惠州西湖

张友仁先生编撰《惠州西湖志》,其目的之一也正是通过对惠州西湖的宣传,使更多人了解西湖,热爱西湖,保护和建设西湖,最大限度地发挥西湖对社会进行广泛恒久的审美教育功能,强调“以湖山之美,取不禁,用不竭,其乐也可以代独占,各适也可以代争取,优游自得可以代苦自缠缚。心有湖山明媚相,自无世界龌龊相矣。教育家借山川清淑,以助人修养,同此意也。”这些见解,与现代教育家、中国教育学会名誉会长陈鹤琴教授所提出的“大自然、大社会都是活教材”著名观点完全契合,可谓是古今人的共识。惠州西湖依山傍城,湖光山色塔影,犹如天然画卷。如此秀丽的自然风光必将潜移默化地影响着人们的性情。可以说,西湖是培育惠州人文精神的重要教育资源。

(此文于2013年6月25日惠州日报刊登)

相关新闻

- 科学规划,从容建设——关于惠州西湖的若干思考(上)2021-03-01

- 年轻创作者“扮靓”古老世界遗产2021-02-24

- 西湖之魅力2021-02-20

- 国际小姐游惠州西湖 古典美大赏引人注目2021-02-19

- 历经千年雕琢 苎萝西子正芳华2021-02-18