历经千年细雕琢 苎萝西子正年轻

丰湖书院掩映湖光山色中。

2014年7月20日,农历甲午年六月二十四,传说中的荷花生日,第四届荷花节在惠州西湖丰渚园开幕。晴空万里,云淡风轻,5000多平方米的荷花池让丰渚园呈现“映日荷花别样红”的景象,荷香清风伴着湖光山色熏得游人醉。这是平凡的一日,千百年来,惠州西湖就是这样让人流连忘返。

从大约成型于汉晋之际到宋代的大规模开发,再到明清的保护和经营兴替不断,穿越千年,“苎萝西子”美人历经多次梳洗雕琢,在现代化的浪潮中并未迟暮,以“五湖六桥十八景”静静伫立惠州大地。

2014年,时间恒河中的微小节点,惠州西湖跃跃欲试,试图以最美的姿态,早日跻身国家5A级景区之列,为惠州申报国家级历史文化名城绽放魅力。

舆地总志

涓涓水滴和细流,汇成江河湖泊。西湖的故事,便是从水滴和细流开始的。从汉晋之际的雏形,到宋代的大规模开发,再到明清的全盛时期以及近现代的兴替沉浮,地处岭南的“苎萝西子”,从未染指繁华,也谈不上洗尽铅华,终究出落得一副清新自然之态,以“五湖六桥十八景”静静伫立在岭南名郡的大地上。

北宋苏东坡寓惠之后,“从此西子美人,翩来越国;东坡居士,常住惠州”。古今惠州人对西湖的营建,用特有的笔触在书写刻画。因此,惠州的历史,特别是文化范畴的历史,有很大一部分是用“西湖之水”蘸墨书写的。

舆地广记

广义西湖是自然生态体系

“西湖旧无界域,宜以自然山川为界。西湖山起于红花嶂,嶂西行,至黄峒而北,历窑輋、学田、迄三台石,沿江堤至梌山。嶂东出,至天平针、斧头岭、麦地、横冈、子西岭,循江为堤,经钟楼连湖。凡山水汇入湖者,即为湖之区域。其山脊至江湖间堤,则为湖之界也”。民国时期,张友仁奋笔疾书,在《惠州西湖志》记述西湖。张友仁还称,古西湖“东西约十公里,南北约八公里,面积约八十平方公里,湖水面积为100万平方尺(记者注:此数据疑有误),多杭湖面积约二倍”。

惠州西湖大概成型于汉晋之际,先水源,后洼地,尔后湖泊。它的形成,得益于大自然鬼斧神工:三大水源在城西汇聚,形成湿地,后逐渐转化成湖,逐渐形成平湖、丰湖、南湖、菱湖、鳄湖五湖相连的西湖。明代叶萼在《全湖大势记》中写道:“西湖者,丰、鳄二湖之汇也。三大溪之流,北曰横槎,西曰水帘,西北一新村、一天螺坑,至西新桥会合三大溪,溪水汇,因是溪化为湖,广袤十余里,汪洋千顷,波光若练。”

西湖地处罗浮大地,由于地缘的关系,宗教很快进入其中。惠州最早的佛教场所东汉伏虎台和东晋龙兴寺,都是建于濒湖的银岗岭。活跃的宗教活动,给西湖广袤的天然水体投下了几缕禅影佛光,西湖开始与人文结缘。

到了唐代,人们在伏虎台和龙兴寺旧址筑开元寺,北宋余靖在《开元寺记》写到“重山复岭,隐映岩谷,长谿带幡,湖光相照”,张友仁称,这是“为惠湖风景见于纪载之始”。

由此可见,从古代开始,惠州眼中的西湖就是广义的,而不是狭义的,它不仅仅是指湖面水域,还包括西湖的三大水源和涵养这些水源的山脉、田野、树林、村落,城郭,以及连接西湖出口的东江与西枝江流段。正是它们,共同构成了一个相互制约而又整体平衡的自然生态体系,使西湖山青水秀、生生不息。

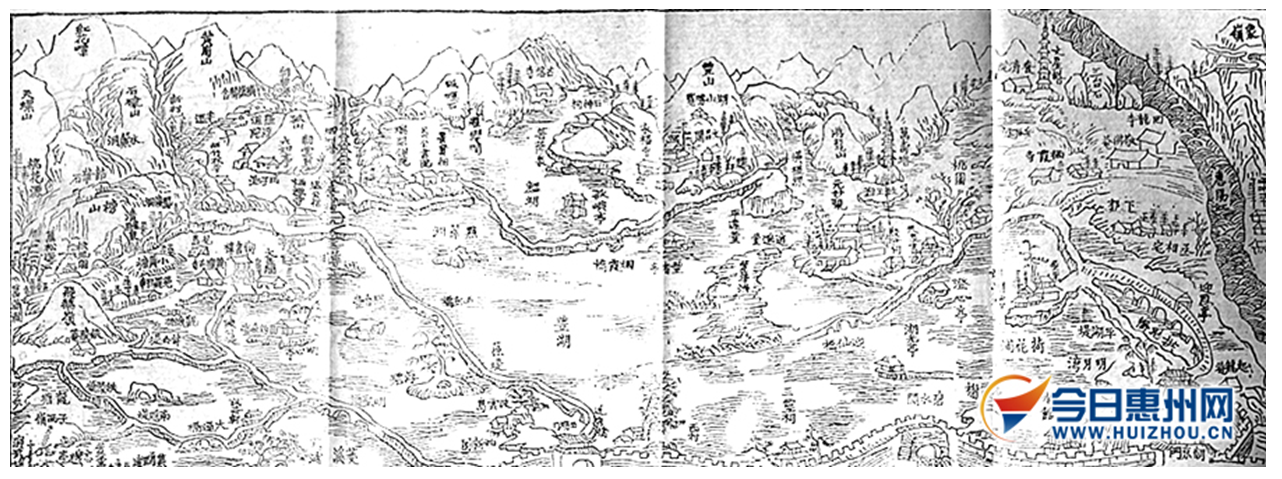

张友仁1947编著的《惠州西湖志》中,编印有《惠州西湖全景》。

“苇藕蒲鱼之利施于民者丰矣”

惠州人真正有意识地营建西湖,还是在惠州“正史”拉开之后。隋开皇十年(590),设循州总管府于梌木山(今惠城中山公园),开启了惠州的建城正史,鹅城在西湖东岸崛起,成为粤东军事重镇和政治文化中心,使得西湖与城市的关系愈益密切。

唐代,西湖之畔,逐步建筑了泗洲塔、天庆观(元妙古观)、永福寺等。入宋之后,“鹅城万室,错居二水之间”,惠州人口日益稠密,开始有目的地改造和利用西湖。人们筑堤截水,“湖溉田数百顷,苇藕蒲鱼之利”。正是“半径雨余香稻熟,丰湖波暖鲫鱼肥”,西湖成了惠州最早、也是最大一项造福渔农的水利工程,成为惠州人的“母亲湖”。

《惠州西湖新志》中记载,宋代以来,西湖已被初步建成以发展农副业生产与开发风景资源相结合的千顷之湖。西湖以丰厚的渔农之利育养惠州,惠州人彼时称其为“丰湖”,正是取其“施于民者丰矣,故谓之丰湖”之意,充满了对大自然的感恩。

宋代,也是西湖第一次较大规模的风景人文营建的时期。北宋治平三年(1066),惠州太守陈偁修筑了平湖堤、拱北桥、孤屿亭、湖光亭、芳芷亭等,西湖的水利和游览设施雏形初现。陈偁不仅在丰湖筑堤捍水、叠石为桥、取湖之渔利尽归于民,还提出了“惠阳八景:鹤峰晴照、雁塔斜晖、桃园日暖、荔浦风清、丰湖渔唱,半径樵归、山寺岚烟、水帘飞瀑”(见明嘉靖丙辰本《惠州府志·地理志》附注)。“惠阳八景”中,除鹤峰晴照在水东归善县治、荔浦风清在水北江边,其余都在西湖,西湖首次被明确纳入风景范畴。

苏东坡妙笔生花写西湖

北宋苏东坡谪惠时期(1094-1097),是西湖第二次大规模营建时期。宋绍圣元年(1094),苏东坡贬居惠州,他杖履常及西湖,纵笔绘写它的“山水秀邃”:“一更山吐月,玉塔卧微澜。正似西湖上,涌金门外看。(《江月五首》之一)”他把丰湖月夜的美景媲美于杭州西湖。后来,他又把爱妾王朝云葬在湖中孤山与泗洲塔相对长伴,作诗诉说朝云之死“使我如霜月,孤光挂天涯。西湖不欲往,暮树号寒鸦”。

在苏东坡的主持下,修筑了苏堤、西新桥、烟霞堤、放生池、朝云墓以及西湖山水范围内的桥东白鹤峰新居等。他所到之处,皆成为西湖重要名迹,他还在史上首次称丰湖为西湖。苏东坡的人格魅力和不朽诗篇,以及他和朝云哀婉凄美的爱情故事,为惠州西湖山水添注了诗情缭绕的人文气韵,引起海内外的广泛关注。“从此西子美人,翩来越国;东坡居士,常住惠州。”

南宋诗人杨万里过惠游湖时,曾发出“峰头寺寺楼楼月,清煞东坡锦秀肠”的感慨。文人雅士们慕名前来,凭吊苏迹,游览湖山,赋诗作文,实为西湖文学之先声,成为西湖美景的绝佳注脚。唐庚、杨万里、刘克庄、赵必、文天祥,这些文化名人的行迹和作品,复又成为惠州西湖的人文新亮点,为湖山增色。

南宋王象之《舆地纪胜》记述惠州西湖景观,有龙塘、明月湾、归云洞、点翠洲、披云岛、漱玉滩、孤屿亭、荔枝浦、鳌峰亭、濯缨桥、西新桥、栖禅寺、六如亭、朝云墓等,并指西湖有“台榭二十余所,亭馆为广东之胜。”

西湖以丰厚的渔农之利育养惠州,以秀美动人的容颜为惠州增添光彩,西湖众多的自然人文景观,供市民四时娱乐游赏,涵养了惠州人的灵性和智慧,自此成为不争的事实。

从“三湖论”到“并足论”

然而,天下西湖,不止一个,但定论大多离不开“三湖论”和“并足论”,人们对天下西湖的认识,就在这“两湖”、“三湖”之间徘徊。南宋杨万里曾有诗曰:“三处西湖一色秋,钱塘颖水与罗浮”,说的是杭州西湖、颖州西湖、惠州西湖这三大西湖,首开“三湖鼎足”论之端绪。明代正德年间,著名书法家祝允明来到惠州,“适彼乐土,爰得我所,乃傍丰鳄之滨居焉”。为此他作《卜宅记》说:“九州之内西湖三,一在杭,一在颍,而一在惠州。”后来理学家薛侃承其说而言:“海内奇观,称西湖者三,惠阳其一也。”他在“三湖鼎足”的基础上,更把西湖风景提升到“海内奇观”的审美高度。

帮惠州西湖跻身天下三大西湖之列的,无疑是苏东坡的影响力。苏东坡寓惠期间,除修建苏堤外,苏东坡助道士邓守安和僧人希固筑东新、西新两桥;为天庆观、永福寺题额;筑放生池于鳄湖,葬朝云于栖禅寺下;涉足逍遥堂、罗浮道院、大圣塔、披云岛等地。

因为苏东坡,惠州西湖与杭州西湖相似之处不胜枚举:两湖有苏堤和孤山;杭州西湖有雷峰塔,惠州西湖有泗州塔;杭州西湖有苏小小,惠州西湖有王朝云……

当然也有不同,杭州西湖拥有三面环山,一水抱城的绮丽风光,惠州西湖幽深曲折,淡雅秀邃。不过,“北客几人谪南粤,东坡到处有西湖”,于是,“大中国西湖三十六,唯惠州足并杭州”成为更多人的认识。

到了晚明,张萱在《惠州西湖歌》中称颍州西湖为“汝阴勺水”,而且无山,局面狭小,难与杭、惠二湖比肩,“三湖鼎足”又演进为“二湖相较”。至清初,惠州“风流贤太守”王煐有论及此,作了形象的比喻:“惠之西湖,苎萝之西子也;杭之西湖,吴宫之西子也。”而稍后的吴骞在《惠阳山水纪胜》中说:“杭之佳以玲珑而惠则旷邈;杭之佳以韶丽而惠则幽森;杭之佳以人士足缀为华丽靓妆,而惠则天然风韵娥媚淡掃。”对王煐“苎萝吴宫”论作了绝好诠释。

丰渚园吸引了众多市民前来赏荷,西湖美景已与惠州人民生活密不可分。

“山水有助人文”

自宋朝以来,西湖经历代官府和民众开发、整治初具规模,至明清,西湖发展进入全盛时期。明末、浙江才子祁豸佳来惠游湖时,所看到的已是“平章甲第半湖边,日日笙歌入画船”的盛世景象了。原来,惠州西湖山川清淑,有助人民修养的改造和良风美俗的建构,这样的认识,也是早已出现在明代。

明代嘉靖年间,薛侃讲学惠州丰山永福寺,偕诸生游湖时作《西湖记》,详细描述了惠州西湖名胜风景,敏锐地看到了西湖风景对于人文教化的独特作用:“湖之胜,众人得之娱其意,幽人得之和其德,达人得之惠其政。”

清初惠州知府王煐以重建丰湖书院兴一郡文教,特别强调“山水有助人文”的教育观点,认为风景有助审美,审美亦是教育。他感慨于“古今为政知养教人才者犹不乏人,至于点缀湖山,则或以为无益之费”,认为这是对教育的一种无知或短视。王煐的观点,正是对明人上述认识的继承和发挥。

《惠州文化教育源流》一书认为,正基于此,明代对于惠州西湖风景名胜的建设,较于宋元二代更为重视。除对西湖原有景点多次进行维修整葺外,还增筑了超然亭、忘机亭、湖山胜览亭、落霞榭、望湖楼、长寿庵、回龙寺、古榕寺、孤忠祠、表忠祠、景贤祠、东岳庙、三台塔、清醒泉、珍珠泉、菩萨泉等等,进一步充实了西湖的人文景点和文化内涵。西湖在明代成了惠州人清明踏青、重阳登高、四时游赏的理想去处,是惠州城最大的公共园林。

彼时,惠州人大都相信祖宗流传下来的“鳄湖平,出公卿”的谶语预言,认为西湖汇三溪之水而为湖然后穿城而过,是归聚风水导引灵气的渊薮,必能助惠州振兴人文。因此,通向西湖的平湖桥被更名为公卿桥。

西洋人曾来惠绘图和丈量西湖

清初,惠州知府王煐重整湖山的举措,不可否认是惠州历代修整西湖约定俗成的力量使然,但更多的是一种城市经营者的行政自觉,出于对历史文化传统与传承的尊敬。

康熙甲午年(1714),王煐离惠约7年,朝廷特差理藩院钦天监与养心殿笔帖式大臣,与西洋人麦、汤二位来惠绘图,并丈量西湖。这是惠州西湖历史上首次进行的科学测绘。当时摄惠州知府事的徐旭旦,有感于“(西湖)图虽具,而志书并无以应”,特别组织人力编纂了《惠州西湖志》,这是惠州历史上保存完整的第一部惠州西湖志书,让人遗憾的是,当年西洋人的绘图,至今未见踪影。

到了晚清,国运不佳,湖山也陡然暗淡。据惠州市岭东文史研究所副所长何志成考究,到了晚清,西湖被蚕食强占,面积缩小,风景湮没。当时掌云南道监察御史的邓承修,回到故里,目睹此情此景,心下十分不安,由此引发了历史上第一次大规模浚湖工程。

何志成介绍,为了保护和建设西湖,清光绪六年(1880)九月十日,邓承修认为惠州西湖不仅事关名胜,尤关地方险要,于是以郡城险要为辞,奏请浚湖,乞饬督抚筹款疏浚,严禁开垦。他还提出一面清理占筑沿湖田扩归还湖,可用之田,课租作为管理费。奏准后,设浚湖局于花墩上(即百花洲),当时挖深西湖二三尺。

随着冷兵器时代的结束,惠州西湖“险设”的军事作用己经失去,而“秀蓄”的文教和娱乐功能则日渐彰显。民国初年,时任广东省长的陈炯明在《修理西湖募捐序》写道:“今日以后之西湖,乃得为众所共有、共享、共治之西湖。群众之生命无尽,西湖之生命亦与无尽也。”随后,前清举人廖道传与张友仁等函呈广东省建设厅长邓彦华,请求批准设立惠州西湖管理局,所列举的理由也是“地方胜迹,端在山川;历史声名,尤资文物”,希望通过政府的统一规划管理,整合其丰富的自然与人文资源,把西湖营建成为城市园林和旅游胜地。

不过,民国战乱频仍,据《惠州西湖新志》记载,经数十年战火洗礼,到解放前夕,很多景点、名迹已日渐衰败,有的荡然无存,湖区园林荒芜,桥堤崩塌,湖水变浅,整个西湖一片荒凉。

春季桃花绽放,吸引游客前往西湖赏玩。

从“以湖养湖”到“以湖促游”

新中国成立后,1954年,政府开始着手对西湖进行整治和建设,普遍开展造林绿化。1958年,西湖建设委员会成立,他们清理了部分被占湖田,划定了西湖界域和保护范围,提出“以湖养湖,以园养园”,使西湖旧景重焕新颜。至1965年,近湖周边的荒山野岭和湖区内的桥堤道路以及各景区景点的绿化、美化工程已基本完成,对残破的名胜古迹,如泗洲塔、西新桥、六如亭等17个地方进行整理、修葺,同时还开辟孤山、宝塔山、九曲桥、荷花亭等10个新的园林景点,使得惠州西湖重获生机。

1981年,《西湖风景区总体规划》编制而成,改此前“以湖养湖、以园养园”的权宜措施,确立“以湖促旅、以旅建湖”的经营方向。

据《惠州西湖新志》记载,1983年至1992年,是惠州西湖建设项目最多、变化最大的10年,在此期间,除继续修葺湖内所有的旧名胜外,还开展湖区截污排污整治、桥堤道路修建、改造恢复鳄湖菱湖景区、恢复明月湾景点以及开辟丰渚、飞鹅岭等58项工程,东坡纪念馆、东坡寓惠书迹(碑墙)、秦咢生书屋、刘仑画阁等人文景观也在此期间建成。

值得注意的是,1992年西湖总体规划作出重大修编,周边红花湖和金山湖景区并入西湖景区,这使得西湖景区范围由9平方公里扩大到19平方公里,保护范围由19.6平方公里扩大到52.5平方公里。历经千年的惠州西湖,以另一种形式回归大西湖的概念。

2000年6月至2001年3月,惠州市政府组织军民进行了历史上最大规模的截污清淤工程,使惠州西湖恢复了往日碧波荡漾的美景,开启了西湖在新时代的经营大幕。

《惠州西湖风景名胜区总体规划(2012-2025)》已通过住建部正式批准,这标志着西湖在未来几年会有新一轮的整体提升。按照规划,在未来,惠州西湖风景名胜区总面积将扩展至20.91平方公里,外围保护地带总面积39.98平方公里,将按照地理位置划分成6大子景区,共包括99个景点,每个景区、景点都将有独具魅力的特色;风景区内或将开辟一日游、二日游和三日游游线,开辟水上、环湖等特殊游线……

2014年,千年一瞬,古老而年轻的苎萝西子,依旧散发着迷人魅力,“近者悦,远者来”。

谈故说今

用国际视野经营西湖

千百年来,人们对西湖的保护和经营兴替不断。惠州已故文史专家吴仕端先生前曾著文指出,“见出惠州西湖山水之美,是海内有数的,是和杭州西湖、颍州西湖比肩相齐的,是可列为海内奇观的。曲折幽深,清秀雅淡,为惠州西湖之特点,殆无疑义了”。这些观点,符合惠州西湖的实际,也为今人保护和营建西湖提示了方向。

我国崇尚“曲径通幽,含而不露”自然式的园林。如果说“越是民族的,便越是世界的”,那么,惠州西湖“山水秀邃”的特点,是跻身世界风景之林的最大资本。

民国时期,张友仁在《惠州西湖志》“卷首”篇写到,“地球上风景莫如瑞士,得天然之赐甚厚,而国人之建设力、自治力甚强。美洲黄石公园,为国人公共娱乐地。所跨诩者,雄秀之峰峦,深幽之溪谷,壮丽之瀑布,与明净之湖水。惠湖具体而微耳,吾人未可自轻也”。张友仁认为惠州西湖集中了瑞士风景和美国黄石公园的精髓,他还举例,清末文学家黄遵宪,两游西湖并写诗吟诵,流连慨慕。黄遵宪出使日本,于不忍池上作诗,云:“万绿沉沉慧一蝉,微茫水气化湖烟。无端吹坠丰湖梦,不到丰湖已十年。”诗人黄遵宪,其实已将惠州西湖与世界风景名区等同看待。

上月15日,“海上丝绸之路沿岸国家主流媒体看广东”大型采访活动惠州站举行,由巴基斯坦、菲律宾、马来西亚、孟加拉国、缅甸、斯里兰卡、泰国、印度、埃塞俄比亚、肯尼亚和南非等11个海上丝绸之路沿岸国家的媒体记者在西湖流连往返,对西湖美景、环境保护以及历史文化竖起了大拇指。一周后,非洲莫桑比克新闻代表团又到西湖丰渚园采风,“我被这里的风景和绿树所震惊,惠州的经济建设与环境保护齐同并进,堪称典范。”采访团团长、莫桑比克通讯社社长马维耶·古斯塔沃在西子湖畔用这样的言语表达对惠州的赞美和喜欢。

“先民经营规划,且由切身之利,推之于大道之行。”如今,种种愿景和迹象表明,用国际视野去经营惠州西湖,既是前人的期待,也是惠州的现实冲动。

湖山有待细细耕耘,你再细看一眼西湖,西湖还你一个惊喜。因为,“入乎湖而尽湖之用,超乎湖而尽人生之用,则以湖当世界可也”。

相关新闻

- 惠州西湖:人文涵养之地 传承生态人文密码2021-02-07

- 何用搜索诗肠 且绘一副西湖全景图2021-02-07

- 留惠乐悠游 景点先预约美景任你赏2021-02-05

- 昔日兵家重地今成爬山胜地2021-02-04

- 梦幻大片!绚烂灯光亮出新颜值 幸福惠城秀出新气质2021-02-04