惠州古城有胜景,鹅湖秋月驳山歌

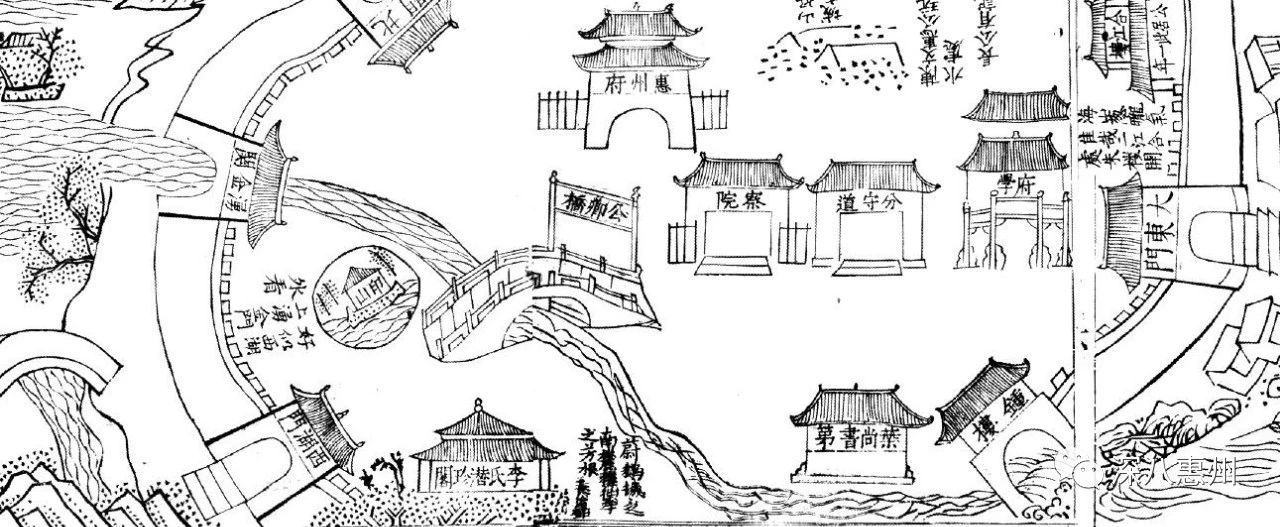

穿府城而过的鹅湖,西湖水从碧水关入城,经公卿桥,由钟楼注入西枝江。

鹅城惠州,有着优美的自然环境和淳厚的民风习俗。上了年纪的本地人对惠州山歌大多偏爱有加,尤其对世代相沿的驳山歌这一民俗事象更是津津乐道。何谓驳山歌?驳者,反驳、驳斥也,同时也有驳接、对接之意,与各地民间的斗歌、对歌近似。山歌民谣是群众集体的文学创作,显现出当地人民的感情与习尚。其源于生活,旋律优美,语言质朴,“心之忧矣,我歌且谣”,真实反映出内心的喜怒哀乐。

惠州人以本地话所唱的惠州山歌,与客家山歌不同。惠州客家山歌多为五声音调,部分地区甚至为七声音调,乐感趋向近现代,与惠州山歌的音乐旋律特征存在较大的差异。惠州山歌基本音调仅有“哆来咪拉”四声,虽曲调质朴,旋律平缓,却丝毫没有影响情绪的渲泄与情感的传达。风景秀丽的惠州湖山是孕育惠州山歌的肥沃土壤,同时也是鹅城人唱山歌、驳山歌的天然舞台。

“吾郡有水贯城中”,这水就是上下鹅湖。当时上下鹅湖贯穿鹅城府城,湖畔是街市中心,民居临湖,垂杨拂水,橹声咿哑,埠头浣女,斜阳棹歌,仿佛江南水乡。当年上下鹅湖的位置,正是现今五四路、国庆路等处。西湖水通过明月湾附近的碧水关流入上下鹅湖,又通过城南钟楼关口泻出西枝江。鹅湖的历史源远流长,晚唐惠州进士张昭远曾在朝廷任上郎官、起居舍人,故其所居小巷(今都市巷附近) 被称为舍人巷,而巷边的湖称为郎官湖。宋代唐庚谪居惠州,初居舍人巷,写有《谪官湖》诗一首:“湖边冷艳浸秋浦,湖上寒光啭夜乌。太白持杯问明月,为予题作谪官湖。” 于是时人又随唐庚把郎官湖改称为谪官湖。至明代,因“谪官”二字含意不祥,又改谪官湖为百官池。明初惠州扩城,“塞故道,夺秀水之流注百官池”,再次凿宽挖深象岭余脉(今步行街国庆路)为湖,以利西湖之水经此湖而泻出西枝江。因湖处于万石里(今中山南路)背后,故称“万石后湖”。至清代,为对应“鹅城”之名将百官池改称为上鹅湖,改万石后湖为下鹅湖。

上下鹅湖其实是一项集守备、泄洪、饮水、浣洗、消防等多项功能的综合水利工程。据惠州晚明举人叶春及《万石后湖修筑桥堤记》记述,明万历十五年(1587),太守黄时雨了解到鹅湖一带“关前堤溃,台圮楼焚”,不少土豪围堤筑水塘私用,以致“湖源渐匮”的实情后,“欣然谋诸郑公,出官钱八十缗,乡人输八之一。”官员带头,百姓跟随,筹措资金迅速启动万石后湖堤工程。通过疏浚湖池,设置闸口,扩宽加高湖堤水坝等来“遏水势”,控制水位,使“湖水常盈”,一顷如镜。“日暖风恬,上兰舟,荡桂楫,流盼两岸远山若蛾眉,近若舞袖……鱼初生,若银。鸟声和鸣,若笙簧之迭奏。”叶春及由此感叹“百岁后魂魄犹思乐此”。

民国时期的鹅湖地图,其位置清晰可见。

上下鹅湖一带有碧水关、函碧亭、印山亭、公卿桥、钟楼等建筑。碧水关由太守江国霖取南北朝宋梁州剌史范伯年“臣居廉泉让水间” 之意。亲题关额“廉让之间”,以喻鹅城风土习俗之淳美,警醒为政为官者须清明廉洁,曾是惠州西湖一处著名的人文景观,可惜拆毁此关时,这块“字迹遒美”的碑额竟未取出而被永远地深埋地下。碧水关上筑建函碧亭,“碧水涵秋”也是当时一景。西湖水从碧水关引入城内,上鹅湖中有似官印状小岛印山,“又号鹅渚”,岛上筑亭,有楹联:“准提久无阁;印山新有亭。”湖水流向西南,经公卿桥至下鹅湖,从钟楼关闸注入西支江。公卿桥原名平湖桥,因鹅城当时有“鳄湖平,出公卿”之说而易名为公卿桥。一语成谶,明嘉靖四十四年(1565),鹅城万石里的叶梦熊进士及第,后“因功勋卓著不断加封官职,累官至兵部尚书,加太子太保,恩荫三代。”堪舆之论,见仁见智。然而改善环境,美化湖山,确实能够助益百姓修养的提高和良风美俗的构建,所谓“山川气开,人文运振”。

“驳山歌活动在惠州民间历代相沿,有些居民在平日晚上闲暇之时驳上几句,或在喜庆之时相聚对驳。但是,牵动全城的大规模驳山歌活动多在中秋之夜。”惠州民俗专家吴少忠、林慧文二先生如是说。每逢中秋月夜,鹅湖两岸民居挂起各色灯笼,桌几摆上月饼、时令瓜果,招朋呼友,煮水沏茶于月下,引吭高歌,尽情对唱,直抒心声,彻夜不散。唱者观者,不论贫富,熙攘和睦,一派升平景象。山歌内容多半是男女情爱,抑或相互逗趣讥讽。如男女合唱:“八月十五看月华,哥出月饼妹出茶,食哥月饼甜到肚,饮妹细茶心开花。” 歌谣意切情真,向往自由恋爱。又如男方唱:“对面红衫系娇娥,几时坐落我膝头哥,答得我蠃系大嫂,答我无赢系老婆。”女方答唱:“奔狗仔,你三两鸡仔学人啼,你妄想,你想烂心肝冇药医!”虽歌词有些俗气,但也表现了被剥夺正常爱情生活的人们对“纲常伦理”的叛逆,以及对幸福生活的追求。歌者中有有备而来,也有即兴而歌。山歌是百姓思想感情最真实、最深切的流露。生活中有悲欣苦乐,与其愁绪满腔,何不直面人生。且听歌者一唱一答:“有女无好嫁疍家,嫁到疍家真系差,睡到三更正发梦,又爱开网打鱼虾。”“有女爱嫁疍家村,荡出头蓬似衙门,一块鱼干三杯酒,好过朝廷人做官。”体现出乐观的人生态度。

我国民俗学鼻祖钟敬文教授指出:“民俗的娱乐功能显而易见。人类创造了文化,目的是为了享用它。人不可能日复一日、永无止境地劳作,必须在适当的时间进行适当的娱乐活动,休息体力,调剂精神。享受劳动成果,进行求偶、社交等活动。” 民间娱乐活动是生活的调节剂,唱山歌、驳山歌所起到的调节功能,不言而喻。在某种意义上,民间习俗是一种维系社会团结的力量,能将处于不同空间的社会成员联系在一起,和谐相处。

上下鹅湖后来因种种原因而被填没筑路,鹅湖不复存在,城市景观因之发生变化,延续了千百年的惠州城内中秋驳山歌活动戛然而止。惠州驳山歌这一民间自发的民俗事象,在国内外城市中似乎并不多见,它具有久远的历史渊源和深厚的文化内蕴,充分显现了古老鹅城别样的人文风情。它的消失或许是历史的“宿命”,却难免使人感到惋惜。但愿鹅城秋月驳山歌这块民俗碑石永不淡出美丽惠州的城市记忆,因为它铭刻着惠州这座岭东名城的历史与文化。

(琶洲羽正 )

(此文曾于2015年9月20日惠州日报刊登)

相关新闻

- 惠州:擦亮“东纵”等红色文化名片 打造党史教育大课堂2021-03-01

- 隐秘而光荣——探寻西南联大地下党往事2021-02-26

- 32位长征中央女红军有个惠阳妹2021-02-26

- 承志与仲恺精神一脉相承 激励惠州人奋勇前行2021-02-25

- 《齐家》讲述20名优秀共产党人的家风故事 凝聚时代正能量2021-02-25