仲恺小小琥珀村藏百年书室

南嵩书室年久失修,往日的兴盛荡然无存。

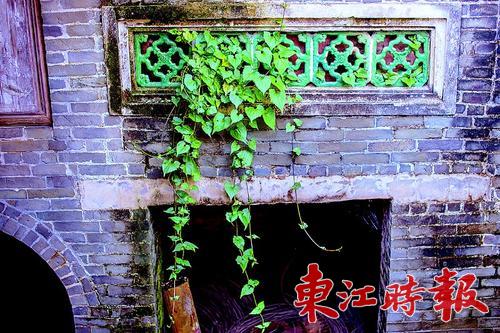

琥珀村的老屋和路面别具特色。

琥珀村的老屋和路面别具特色

琥珀村的老屋和路面别具特色

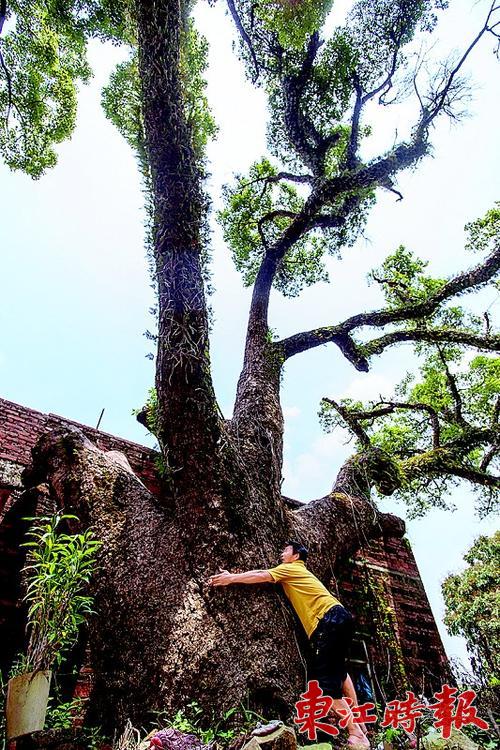

村民张惠麟家旁的香樟树,需要4个人才能环抱。

来自贵州兴义的陈安梅(左)陈安香姐妹已经习惯了这里的平静生活。

在惠州市仲恺高新区潼湖镇120省道旁有一古村,名为琥珀村。据村中老人介绍,在明朝洪熙元年(1425)村庄始建时,村口曾出土大量琥珀化石,这群从中原远涉而来的游民认为此乃天赐之祥瑞,遂决定将村庄以“琥珀”命名。

清朝后期,这个仅有几百人的小村落同时修建起两间书室:南嵩书室与毬轩书室。两间书室毗邻而建,中间仅隔着一条小溪沟。

█前世为管教子孙修两间书室

琥珀村村民小组组长张志国介绍,琥珀村村民基本上都属于张氏家族。相传700多年前,一位老人带着她的孙子来到潼湖,依湖而居,以养鸭为生,后来她子孙九代单传。到了第九代,却生了五个儿子,于是村里就分为了五房人,二房人和三房人后来前往外地走散了,四房人迁到了深圳,至今常回来联系,一房人和五房人至今留在琥珀村。

后来因子孙人口多,为了便于管教,大家就一致决定为两房各修建一个书室,即南嵩书室和?轩书室。两间书室仅以狮子山溪水相隔,两房的后人各自到不同的书室接受教育。

今年90岁的村民张国荣曾是南嵩书室的老师。据他回忆,南嵩书室最早应该始建于清朝后期,此后一直用作教学用途,在1965年前后才搬离,后来该书室用作村里的粮食仓库。这位老先生回忆,在该书室搬离前曾在此执教10多年,每届学生有100多名,课程只有语文和算术。南嵩书室旁就是?轩书室,张国荣说村里当时主要有两房(指两个同祖宗的大家族)人,每房人各设一个书室并互不干扰,南嵩书室内的横梁有被火烧过的炭化痕迹,张国荣称那是上世纪40年代日本人侵略时所烧,所幸村民及时发现,日本人走后立即前去灭火,这才使得书室得以保存。

据村里的长辈们说,当年这两间书室曾出过不少知识分子,族谱上都有记载。可惜经过战乱和“文革”,族谱以及其他所有的文字资料都被毁。

█今生成村民“办大事”的地方

南嵩书室位于琥珀村张氏宗祠附近,由大院、书室、门楼等构成,为两层砖木结构,三间二进,一、二进之间开青砖月门洞通行,具有清末建筑风格,装饰朴素,其布局较有特点,占地面积约350平方米,建筑面积300平方米,为青砖清水墙,内以砖墙承重。目前,南嵩书室门楼、书室主体保存较好,但二楼上的木栏杆、楼板多已朽坏,瓦面大部分重修过,大院内两座简易瓦房为现代所建。

据张志国介绍,该书室成为村民“办大事”的地方,如清明时村里祭祖,大伙就在书室“开伙”。遗憾的是,南嵩书室没有经过系统的维护,部分木制品开始腐蚀,屋内也出现漏水现象。

“希望能把这间书室保护好,之前是村里的教学场地,现在是村民的聚集地,很有价值。”张国荣很关心书室的命运,不时走进去“晃悠”一下。他称村里近期也在集资修复书室的漏水现象,但还是希望有关部门能够重视起来。

声音

村民忧虑古树安危

琥珀村居民一直以古书室、古树为荣,如今,保护它们成为每个村民的心愿。

在琥珀村的祠堂后面是一片较为茂密的森林,村民们就是在大树的掩护下繁衍生息。

据村民们介绍,琥珀村有5棵古树,其中最让他们感到担忧的就是村民张惠麟家旁的香樟树。这棵香樟树树皮斑驳,树高目测有20米,树围需要4个人才能环抱,分为多个主干冲向天空,颇遒劲,但枝叶已不再茂盛,由于挨着张惠麟房屋生长,有两个往张惠麟房屋生长的枝干被砍掉。

今年50多岁的张惠麟说,小时候他总是问爷爷:“这棵树有多少年?”爷爷总是告诉他:“我爷爷说,他懂事起这个棵树就是这么大的。”所以张惠麟也不知道这棵树有多少年,但是据村里的长者估计,至少超过300年。

张惠麟很担心这棵树的安危,他指着树底下的一个大洞告诉记者:“以前,我总是看到很多蜜蜂从里面出来,说明树干里面有很大的蜂巢。有一天,老张试着拿一条3米多长的竹棍插入树洞,没想到,另一头竟然从树的另一边出来。”这个古树已经只剩一层皮了,里面都是空的,如果不再保护,估计很快就会死掉了。“张惠麟担忧地说。

记者注意到,虽然这棵大树陪伴了村民们几百年的风风雨雨,但是树上并没有看到挂有古树的相关标识。

他们眼中的书室

房子虽旧清静宜人

南嵩书室和毬轩书室位于琥珀村西南面,屋外为纵横交错的小巷,周围民居密集,房子的原房主大多已搬到其他地方建新房,如今的居民大多是租户,他们对书室的历史一无所知。

在南嵩书室居住的是贵州小伙子小徐一家人,屋门口挂满了红头葱和大蒜头,屋后的小果园里,龙眼树和芒果树上挂满了小果子。树下,小家禽正在乘凉。小徐说,这里房屋虽旧,但是清静宜人,一直不舍得搬走。小徐在琥珀村做建筑5年多,一直居住在这里,两个小孩也相继在这里出生,然而他对隔壁的这间书室却一无所知。“我以为是普通的民房,没人告诉过我这里是一间有历史的书室,自己也没特别留意过。”小徐说。

经常有人来这参观

年近60岁的张炳森是个土生土长的琥珀村村民,目前就居住在南嵩书室边上的一栋二层自建楼里。伴随着书室旁的人家一户又一户地搬走,张炳森一家人并未动心。

“儿子儿媳和我们住,偶尔帮忙带带孙子,挺好的。”张炳森告诉记者,上世纪60年代初,他在南嵩书室读小学,那时的学费还只要两块半,“那个年代很穷,一个月工资才38元,所以学费两块半也不足为奇。”与现代的小学生完全不同,他每天早上7时30分上学,10时30分放学。放学回到家,还要帮着家里收稻谷,晒谷物。“那时候,一到六年级的学生可以在书室念书,到了初中,就要出去念了。”张炳森说道,甚至隔壁玳瑁村的孩子也会来南嵩书室和毬轩书室念书。

也许是由于书室的熏陶,张炳森在村里一直从事着文书工作。“平时就抄抄写写,写点证明之类的。”张炳森的老伴说。她是从潼湖镇嫁到琥珀村的,跟随张炳森在村里一住就是几十年,见证着琥珀村的变化。“现在生活越来越好了,外面的很多人经常来我们这里参观。”她自豪地说。

相关新闻

- 老街注入新活力 惠城桥东黄家塘打造情感温度社区2021-02-20

- 惠州市惠东县5000亩古荔枝树“谋”更大用处2021-02-19

- 探访惠州东湖旅店:这里曾是粤港秘密大营救中转站2021-02-19

- 博罗舞春牛 金牛奋地春潮涌2021-02-18

- 今日雨水!开工大吉!2021-02-18