大亚湾海域自古以来多有鲸鱼出没

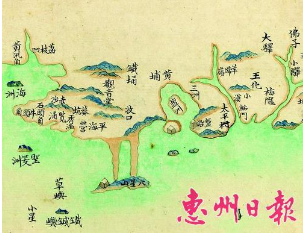

清代《海疆洋界形势全图》中标识有盘沿、太平村,这都是古代鲸鱼出没之地。

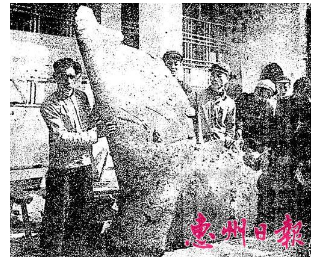

1956年,澳头捕鲸能手苏带利在惠阳县农业展览会上展示重达700多斤的鲸鱼尾巴。

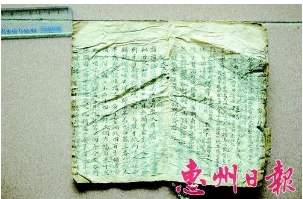

民国手抄本《炙贤乡谈录》中的《大鱼记》,这是关于惠州鲸鱼的珍贵文献。

在去年三月春暖花开的时候,一头抹香母鲸在大亚湾海域迷航搁浅,惠深港三地闻讯而动,紧密合作,展开了一波政府牵头、专家指导、社会各界积极参与的救援行动。虽然,最终未能挽回这头怀有幼子的鲸鱼的生命,但救援行动所体现的保护海洋的生态理念和尊重生命的人文精神,折射出社会文明的光辉,获得广大民众的一致好评。而有关于鲸鱼的话题,特别是鲸鱼在大亚湾的历史故事,也一度引起人们的关注:大亚湾曾有过鲸鱼吗?史籍中有无关于惠州鲸鱼的记载?惠州沿海是如何认知和对待鲸鱼的?本文通过稽钩和疏理古籍的相关载述,尝试对这些问题作初步的探究。

古人所以称鲸鱼为鲸,是因为它体形庞大,有的地方称其“大鱼”

鲸鱼在古代亦称 “京鱼”。《汉书·扬雄传》有言:“乘钜鳞,骑京鱼。”对此,唐人颜师古有一个注释:“京,大也。或读为鲸。鲸,大鱼也。”晋人左思《吴都赋》亦说:“鲸从京,京大也。”可见,古人所以称鲸鱼为鲸,是因为它体形庞大,是海洋生物中无与伦比的巨无霸。有的地方则干脆就叫“大鱼”,旧时惠东县黄埠一带的沿海居民就是叫鲸鱼为“大鱼”的。

在民国抄本《炙贤乡谈录》中,载有一篇文章,叫《大鱼记》。文章的开头形容鲸鱼之巨大说:“盘沿港有大鱼焉,其名曰鳅,大者重三万斤……似舟,状如织梭,巨口细目,无鳞甲,每张口吸纳,则千百余鳞从咽喉入,圉圉游腹中。俄而喷沫,腹中鳞群从咽喉出,洋洋归海,无恙也。”文中所说的有鲸鱼经常出没的盘沿港,就在黄埠盐洲附近。《炙贤乡谈录》介绍黄埠物产时也说:“物产首推鱼盐。其特异于他乡者,大则有海鳅,大如舟,重万斤。细则有蚶苗,细如毫末,每一千粒不及一钱之重。”又说:“海鳅鱼,大者重三万余斤。”这海鳅鱼,其实就是鲸鱼。由此可知,惠州大亚湾海域,自古以来多有鲸鱼出没。

至迟在晚明,“惠州鲸”便已见载典籍而广为人知

鲸鱼因迷航搁浅沙滩而死亡的事情,古籍中常有记述。例如东汉杨孚的《异物志》就说:“鲸鲵或死于沙上,得之者皆无目。俗言其目化为月明珠。”杨孚是南海郡番禺人,他所说“鲸鲵或死于沙上”,应该是发生在南海一带。鲸鱼搁浅而死,古人或谓之“陆死”。晋人木华的《海赋》说横海之鲸“陆死盐田, 颅骨成岳”,就是这个意思。魏曹操《四时食制》说的则是东

海的情况:“东海有鱼如山,长五六丈,谓之鲸鲵。次有如屋者,时死岸上,膏流九顷”,“时死岸上”,足见鲸鱼的“陆死”,在当时是时有发生的。宋代的记述更为详尽:“宋淳熙五年(1177)八月,有大鱼出于海宁县铁场港,乘潮而上,形长十余丈,皮黑如牛,扬鼓鬛,喷水至半空,皆成烟雾,人疑其龙也。潮退,拦泥中不能动,但眼晴嗒嗒然视人,两日而死。有识者呼为海鳅。”(见清周鲁《类书纂要》)

明万历年间,陆应阳的《广舆记》又有“惠州府鲸头骨如数百斛,一孔大如甕”的记述,这可以说是对“颅骨成岳”的具体描述了。这个“鲸头骨”,究竟是“陆死”的产物,还是捕杀的结果,未可详考,但它见之于惠州海域,则是确凿无疑。随后,清康熙年间张自烈的《正字通》,在有关鲸鱼的释文中,又特别引用了这则资料作为例证。总之,至迟在晚明,“惠州鲸鱼”便已见载典籍而广为人知了。

及至近现代, 大亚湾海域仍常见鲸鱼的踪迹。1937年7月,《香港工商日报》有一篇报道称:惠阳县第十二区稔山石坝头附近海面,迩来每届日光熹微之际,常有鲸鱼出没海面,是以大小渔船咸具戒心。本月十七日早,有生利号渔船五艘,正驶出海面捕鱼,突见南面波涛大作,继而排山般涌至,浪花高射,知鲸鱼已至,咸惊慌失措,急转舵乘风向西南便驶避。讵有三船落后,一时逃避不及,竟为巨浪卷覆,当堂沉没。船中男妇共十余口均遭溺毙。至前行三船,幸获避免,驶至范和岗脚泊岸时,尚遥见鲸鱼翅首浮出海面,张口喷浪,状至可怖云。

“石坝头”即今惠东稔山坝仔一带。报道中的一些描述,是否有夸饰的成分以博取读者眼球,无从考证,但鲸鱼经常游弋于惠东稔山海域,掀风作浪,袭击渔民,覆舟夺命,应是实有其事。

很长一段时期内,捕鲸杀鲸成为沿海渔民重要营生

正如上述报道, 对于经常前来肆虐为祸的鲸鱼,惠东沿海“大小渔船咸具戒心”,渔民们对这些不速之客所持的态度并不友好,甚至是仇恨敌视的。同时,鲸鱼对渔民来说,又有着颇高的经济价值。据《大鱼记》记述,清道光初年,“一鱼可卖铜钱四百千”,而其时一千文铜钱大约能兑换一两白银;1957年,澳头渔民在大亚湾捕获一头重达两万斤的鲸鱼,被水产公司以1200元收购。(见1957年3月11日香港《大公报》)这样的收益,以当时的经济条件和生活水平来衡量,应该是颇为可观了。所以,在很长一段历史时期内,捕鲸杀鲸,也就不可避免要成为沿海渔民的重要营生了。

生于明末清初的屈大均在他的《广东新语》中,就曾记录了粤东海上疍民捕鲸的情形:海鰌常背负子。疍人辄以长绳系枪飞刺之,俟海鰌死,拽出沙潭,取其脂,货至万钱。稍后的《大鱼记》亦有相似记述:“鱼来,必母子俱……先取其子,母哀鸣不忍去,无不获。”去年三月,在大亚湾搁浅的那头抹香母鲸也有幼鲸胎死腹中, 这就不禁令人联想:这头母鲸是否也是因为前来产子而迷航?从《大鱼记》的记述来看:至迟在清代中期,惠东黄埠的渔民就已经开始了有组织、有计划的集体捕鲸活动。盘沿港附近的渔民们每岁能捕捉鲸鱼六七条,多或至十条,“自道光十年至十四年(1830-1834),共得八十余条。”特别值得一说的是,该记还颇为详尽地描述了黄埠太平村渔民捕捉鲸鱼的过程:每岁立春时节,太平岭村人设法捕之,一鱼可卖铜钱四百千。捕者须二百人,造大小二十四舟,结大网六幅。鱼来十里外,必喷沫天半。捕者望见沫起,驾二十四舟,分左右列,张网围之,顺风遮拥而入。比稍近,一长手者乘小舟,手持铁枪,锥重三十斤,放胆直前击刺之……大鱼中锥,哀鸣,触网即噬,网缠其身翅无所得舒,愤郁至毙。捕者乘潮进,以廿余舟挽入海澳,潮退解网杀鱼。

捕鲸渔民所在的“太平岭村”,即今黄埠太平村,就在盘沿港附近。全村组织200名渔民,动用大小渔船24艘,以最原始的工具和方法来围捕一头巨鲸, 这场面是何等壮观!而捕鲸者的团结协作和剽悍勇猛,侧映了古代惠东民风的质朴厚重,令人印象深刻。此外,该文对渔民们杀鲸的后续处理,亦作了详细介绍:……剥其皮,可千余斤,肥润适口。再刳鱼肉,煅百鼎灶于旁煮为油,可八千斤。以油点灯,蛇蝎蚊蚋之属俱不敢近,故俗以为辟邪。第三层为赤肉,亦七八千斤。赤肉与牛肉无异而鲜香过之,人日食三四斤未餍足也。

文章又说:鲸鱼肉壮脾胃,其筋可治痿脚疾等症。腹肉五脏皆千斤。脊骨如竹节大,煅为灰,可粪田,总之,浑身是宝,毫不浪费。

大亚湾渔民的捕鲸活动,大约延续至上世纪五六十年代,当时惠阳澳头还专门组织了一支捕鲸队进行作业。香港《大公报》于1956年2月7日有报道说,1956年1月28日,在捕鲸能手苏带利的率领下,澳头捕鲸队在大亚湾捕获一条重达5万多斤的鲸鱼,光是尾巴就重达700多斤,实属罕见,故特别在当时的惠阳县农业展览会上展出。

1957年3月11日,香港《大公报》又刊载一则消息,报道了新华社记者专门到澳头,跟随渔民亲历捕鲸现场,事后感叹道:“我们早就听说过,澳头港的渔民用差不多是原始的方法捕获鲸鱼的奇迹。”记者亲自见证的这头鲸鱼,有三丈多长,重两万斤,后被水产公司用1200元收购。

该消息同时称:“惠州自1954年到1962年之间,就捕获过近百头鲸鱼,最大的一头重达9万斤。”笔者还记得,当时在惠城市场里,常有鲸鱼肉摆卖,肉肥厚,呈赤色,质颇粗,味稍腥,但价格比猪肉便宜,在中下层居民当中有一定的市场,坊间每称之为“海牛肉”。大约在六十年代后期,这种“海牛肉”就在惠州市面销声匿迹了。

保护鲸鱼是人类文明的进步,中国于1980年在国际捕鲸公约上签字

“海牛肉”在惠州市面日渐消失,透露出大亚湾捕鲸业的式微和终止,这应与整个世界大环境的变化有关。由于对鲸鱼大量无节制地捕杀 (资料显示:单是1961年至1962年,世界捕鲸量就高达6.6万头),致使这一海洋最为重要的“居民”迅速减少,个别种类更是濒临灭绝。国际社会逐步认识到,保护濒临灭绝的鲸类资源,维持海洋生态的平衡稳定,就是保护自己,关乎全球人类及其子孙后代的利益。1946年,在华盛顿召开会议,有关国家政府签署了国际捕鲸公约。1972年,联合国人类环境大会决议,呼吁禁止10年内的商业捕鲸。1983年,国际捕鲸委员会进一步规定:全面禁止商业捕鲸。

中国于1980年在国际捕鲸公约上签字,至1981年便完全停止捕鲸,而惠州大亚湾停止捕鲸的时间则更早。去年春造访大亚湾的那头抹香鲸,算是几十年未见的稀客了。惠州人对其所表现出来的热情和真诚,让人在感动之余不禁由衷感叹:未及百年,人类对鲸鱼由敌视杀戮而转为爱护救援,如此巨大的变化,固然是鲸鱼之幸,但又何尝不是人类自身之幸!(图片由严艺超翻拍)

(吴定球)

(来源:2018年08月19日《惠州日报》)

相关新闻

- 大亚湾:红色观影筑牢爱国意识 小小童心传承坚定信念2020-12-22

- 大亚湾科创一号基金投资维尔科技2020-12-06

- 大亚湾区住建局整治乱象2020-11-24

- 区领导检查第三水质净化厂运营管理情况2018-12-25

- 大亚湾联合深圳开展百日整治助力坪惠治安稳定2018-12-11