郑伟荣:书法通医道 翰墨寄情怀

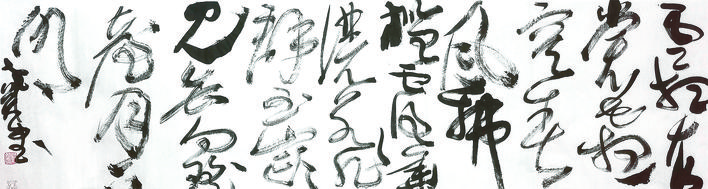

《草书横披》(草书)。

郑伟容。

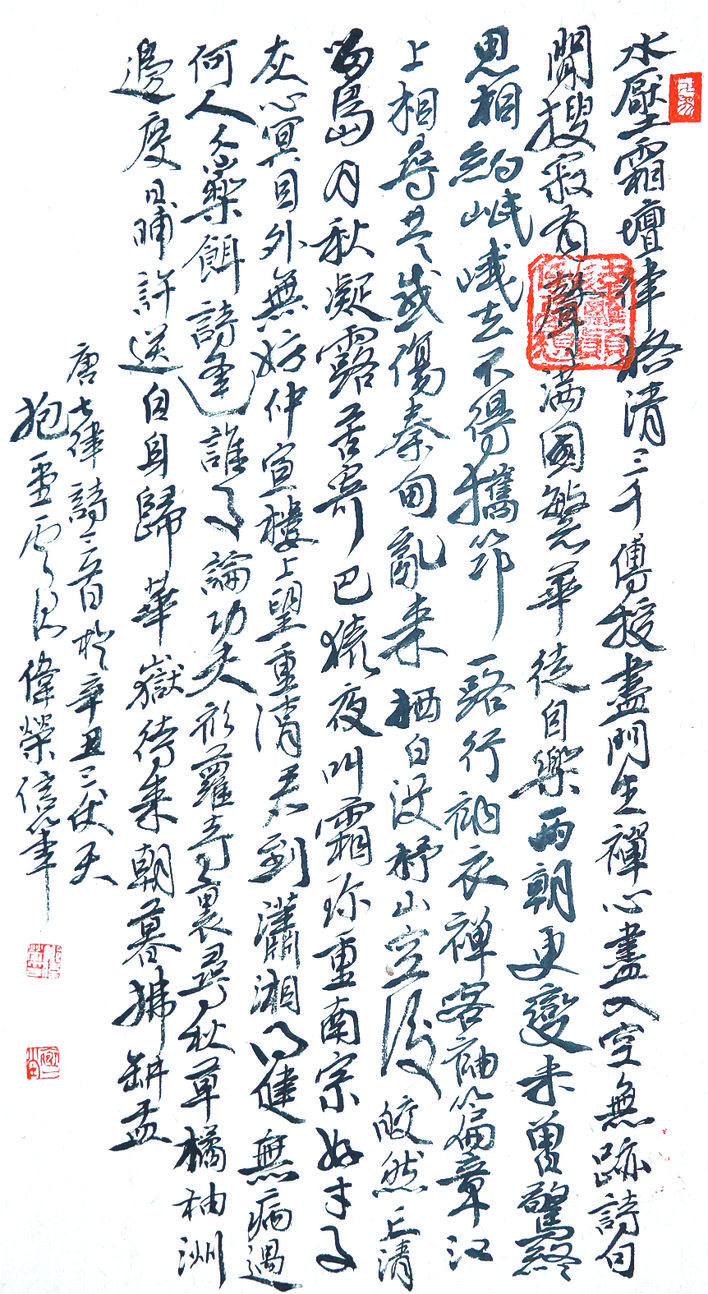

《行书小品之一》。

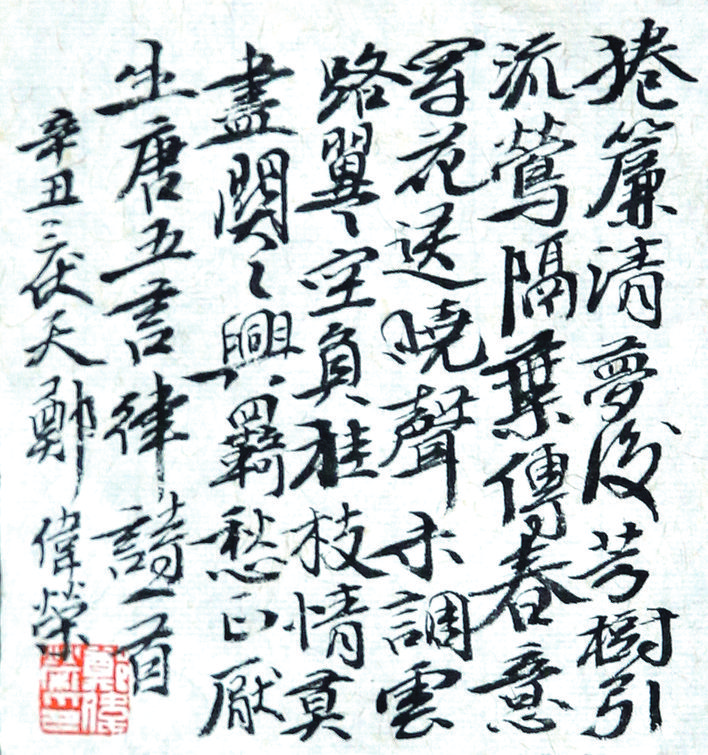

《行书小品之四》。

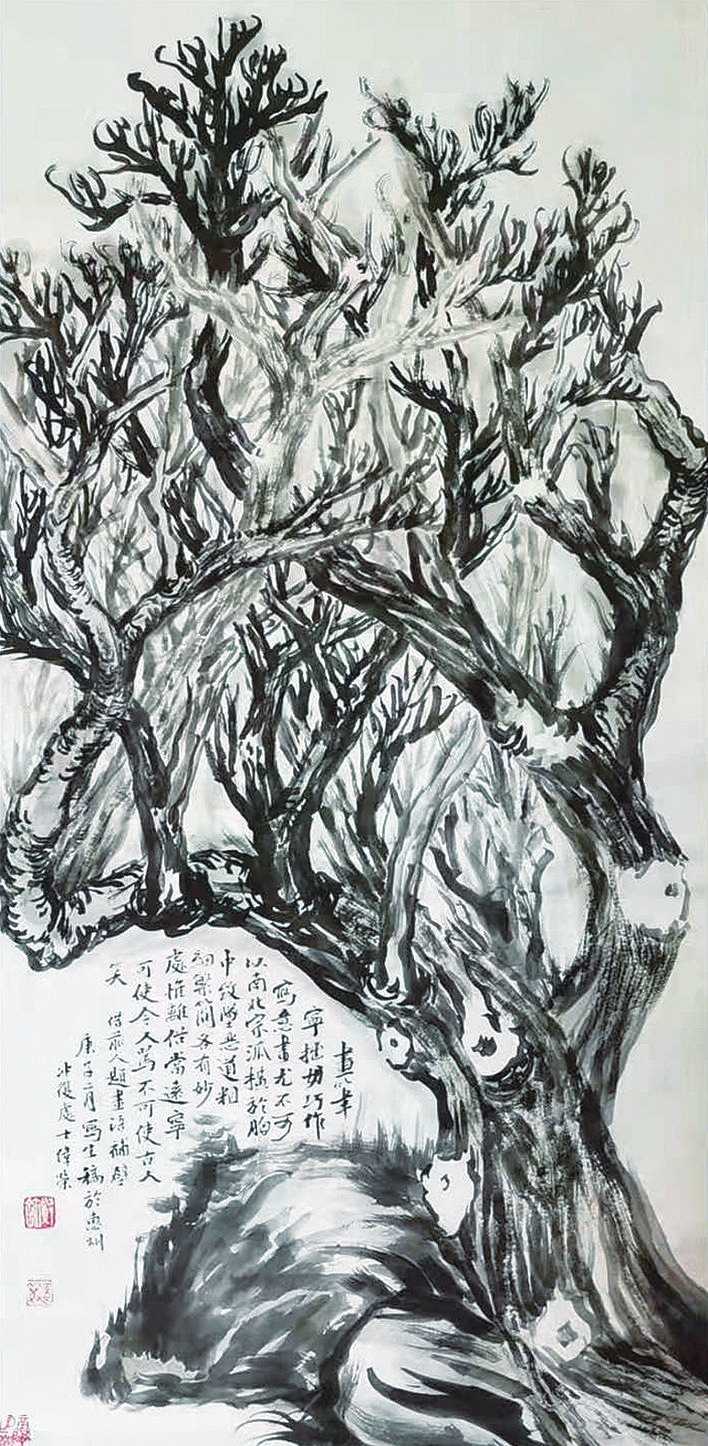

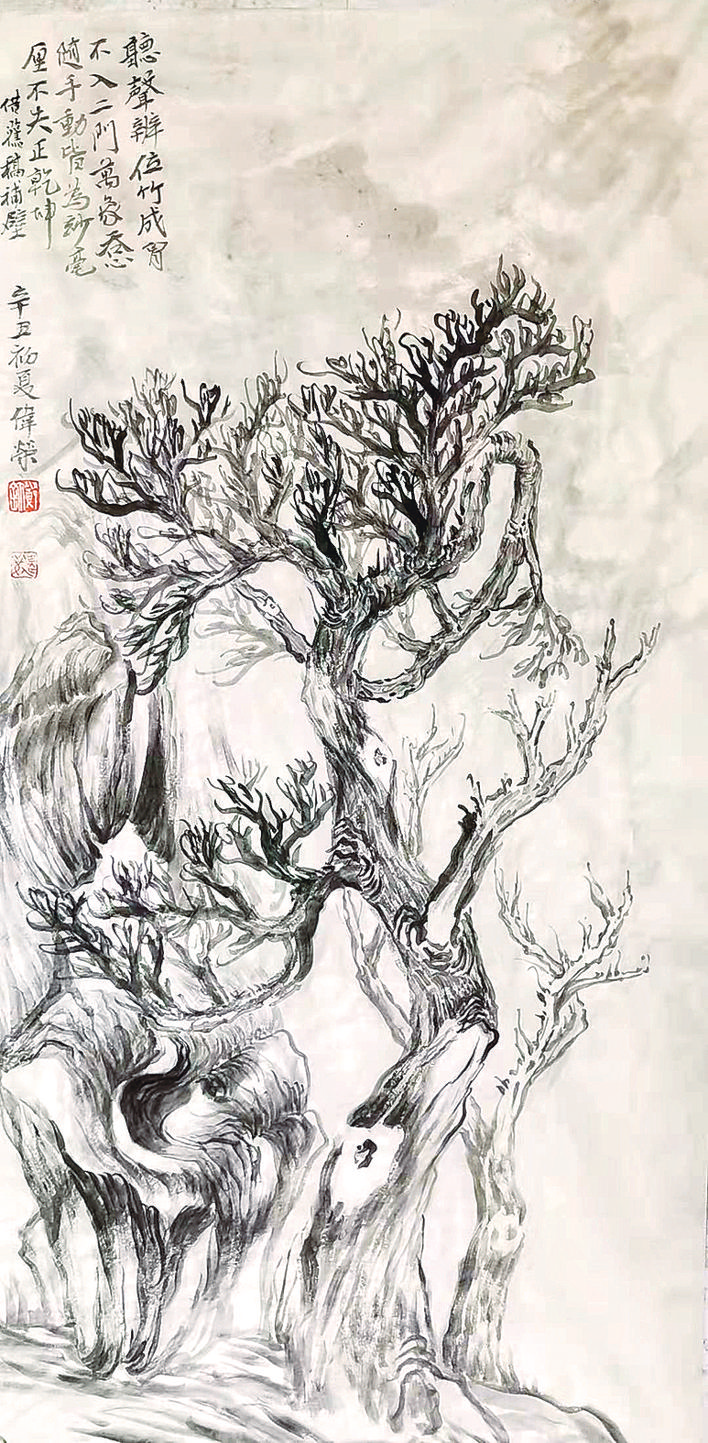

《古木清幽图》(中国画)。

《古木奇峰图》(中国画)。

《古木奇石图》(中国画)。

人物简介

郑伟荣 1971年生于惠州象头山下,16岁开始学习书法与中医正骨,在书法上精于研习,涉猎广泛,初学赵孟頫、颜真卿,后习怀素、张旭大草,宋之米芾,明之徐渭、陈白阳、张瑞图、倪元璐,清之王铎、傅山等。对汉碑之礼器碑、杨淮表、大开通褒斜道、石门颂等也多有临习。2014年,问业于中国美术学院张伟平教授系统学习中国山水画。曾得到著名美术评论家陈传席老师高度评价,不少书画界高士纷纷撰文及题匾以记之。个人事迹及作品曾被《美术报》《杭州日报》《惠州日报》《东江时报》《南方都市报》等媒体报道。

在书画的道路上,郑伟荣始终如一继承了书画艺术、传统思想、中医文化相互融合的核心宗旨,追寻理以技法、书出阴阳、师法自然、天人合一之境界!

从古至今,很多书画家都不是只专一业,他们或是政治家,或是军事家,或是文学家,或是僧人,他们把自己的修养融到书法之中,内涵和特色也不同于他人。在惠州,有一位正骨高手,他不仅精于医道,还喜欢书画,用自己的方式把书道和医道结合贯通,书进医亦进。他就是郑伟荣。

16岁开始习书 山里头学医练字多年

郑伟荣的家乡在博罗柏塘镇,16岁开始学习书法。他告诉记者,自己的书法启蒙缘于他中学时的音乐老师。这位音乐老师写得一手好字,经常会把教学内容用毛笔写在白纸上给学生学习,郑伟荣非常欣赏老师的字,开始有意识地临摹,内心也逐渐生起对书法的兴趣。

当时,镇上有一家规模很大的书店,里面有不少关于书法的书籍。郑伟荣经常到这家书店看书学习,并买来了赵孟頫的字帖用心临摹,勤于练笔。

后来,郑伟荣认识了他的中医正骨师傅。这位师傅在当地算是一个奇人,不仅精于中医正骨,还擅长武术,对中国传统的道家文化更是深有见解。郑伟荣跟着师傅在象头山里学习正骨和武术,一学就是10多年,耳濡目染之下,他也深受中医文化、道家文化的影响。师傅去世后,郑伟荣一个人在山里住了7年,一直到2010年,他才来到惠州市区,凭着自己的中医正骨手艺,悬壶济世。在这期间,郑伟荣一直待在山里,学习正骨、练武看书之外,他把时间都给了书法。

学习书法几十年,郑伟荣对各种书体均有涉猎。颜真卿、怀素、张旭等,都是他喜欢的书法家,对他们的帖子研习颇多。其中对他影响最大的是明代著名书画家徐渭。郑伟荣告诉记者,他临徐渭的帖子时间最长,不仅是学习徐渭的技法,更重要是欣赏徐渭的风格和展现出来的才气。“无论是书法和绘画,徐渭的作品跳跃性很强,即使是狂草,也能给人一种如沐春风的灵动感。”郑伟荣说,徐渭是明代中期文学家、书画家、戏曲家、军事家,一个真正的全才,才造就了他在书法上的高度。

书法医道两者相通 相得益彰共同精进

书法艺术是中国传统文化的核心之一,在郑伟荣看来,书法跟中医文化和道家文化一样,都有相通相融之处。

东汉著名书法家蔡邕认为:“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”郑伟荣对此颇为认同,书法的起源是从自然开始的。自然是由各类物象组成,万物生存的共同依据是阴阳两种属性,这就是相反相成、对立统一的哲学法则。中医强调阴阳调和,书法同样具有阴阳法则这一哲理,才会产生优雅美妙的字形和风韵神气的笔势。

关于书法跟中医正骨的相通之处,中国人民大学博士生导师、著名评论家陈传席在评价郑伟荣时总结得很精辟:正骨要求心到、意到、法到、力到,骨即可正。书法亦然,心到、意到、法到、力到,方可一气呵成。跟师傅学医之时,他便专心学医。其他时间,他就专心学习书法。由学书法联想到学医,学医时又会联想到书法,二者从心意到手法都有相通之处,学书法和学正骨不但不相抵,而且相得益彰。

热爱书法的郑伟荣曾一度选择狂草作为主攻方向,不仅学古人的技法,更学其精神,不仅学纸上的书法,也学自然界的“书法”。“世间无物非狂草”,郑伟荣对此非常认同,他把书法和世间万物以及医术相融,愈学愈有兴趣,书法水平也日益精进。“人正、心正、书亦进,郑伟荣的草书,不做作,不怪异,不小巧,不故弄玄虚。气象正大,潇洒流利,笔沉墨酣,磅礴而生动,沉着而痛快。”陈传席对此给予了高度评价。

系统学习中国山水画 注重自然表达

除了书法,郑伟荣也喜欢国画,尤其是中国山水画。刚开始,郑伟荣凭着对大自然的美感,是“跟着感觉画”。与师傅长期生活在象头山,郑伟荣总有一种冲动,想把眼前的美景用绘画的形式记录下来。为了更好地描绘象头山的美景,他跑去买了很多画册,仔细研究,揣摩他们的用笔泼墨和绘画方法。在这些画册中,郑伟荣比较推崇北宋画家的山水画。北宋时期,山水画大兴。他认为,北宋山水画倾于自然,侧重“真”和“实”,提倡山水画的写实风格,不仅勾勒细致、刻画严谨,而且用墨对画面进行层层渲染,展现出一份凝重恬静之美。

研究画册虽心有所得,但手上的功夫总觉得力不从心。2014年,为了提高自己的绘画水平,郑伟荣来到杭州,问业于中国美术学院张伟平教授,开始系统学习中国山水画。跟张伟平的学习,让他真正进入到中国画里,不仅大大提高了理论水平,更提升了对中国画的鉴赏能力。至今,郑伟荣仍在跟张伟平教授学画,即使不能面授,也时不时会把自己的作品发给老师,请老师指点。

随心而写,随性而画。如今的郑伟荣,除了惠州,北京、上海、杭州都有他的工作室,每个工作室,都无一列外开辟了专门的写字画画空间。对他而言,书画是最大的爱好。“道法自然。书法应该也是由心而发、真情流露,除了技法之外,更重要的是书写者道德修养、文化底蕴等综合素养,由内及外的自然表达。”郑伟荣说。

惠州报业全媒体记者宫晓磊

本版图片 惠州报业全媒体记者朱金赞 摄