400多年旭日村陈姓聚居 600余座古民居恢弘壮观

沿着罗浮山绵延的古道而下,当清晨的第一抹阳光洒落在青瓦石板上,山脚处一座古村落——博罗县龙华镇旭日古村开始了一天悠闲的生活。在这里,随处可见游人惬意游览,村民闲坐聊天,小孩奔跑嬉戏……

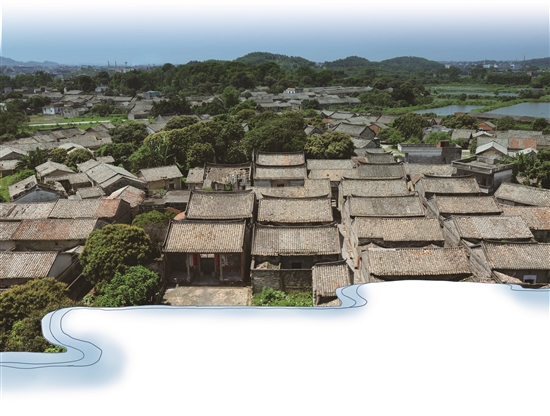

拥有400多年历史的旭日古村,全村只有一族一姓,即陈姓,有典型的客家宗族聚居特色。现存古民居建筑600多处,被誉为“岭南古民居建筑之典范”。仅一个村落内,便有3处省级文物保护单位。当地还保存了击鼓迎新、上灯、做会等大量富有特色的民风民俗,传承有序,底蕴厚重。

旭日村古民居被誉为“岭南古民居建筑之典范” 插图/杜卉

儿童在村巷中嬉戏奔跑

壹 全村一族一姓,近1900人皆姓陈

驻足村口,举目四望,池塘里倒映着一大片古朴传统的建筑群,显得古朴而厚重。古村里,游人闲步于麻石板小巷,游览着充满历史沧桑感的民居与祠堂。片片屋瓦,栋栋屋墙,像是一曲唱了几百年的老歌,倾诉着昔日艰辛与荣耀。

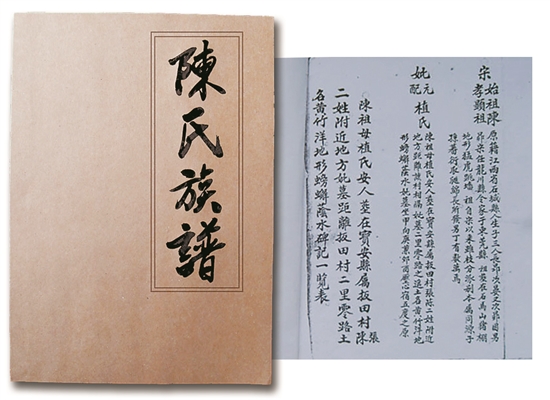

往前追溯数百年,旭日村陈氏先祖南迁之路艰苦。根据族谱介绍,陈氏族人始居河南颍川流域一带,南宋末年至元朝末年期间,部分辗转至江西、广东东莞。明末清初,陈氏126世五房祖迁入龙华旭日村,至今400多年。“全村一族一姓,村民近1900人皆姓陈。”旭日村党支部书记、村委会主任陈锦建介绍,这是典型的客家宗族聚居的特色。

关于村名的由来,陈氏族谱上记载曰:“向挹罗峰,诸山环绕,熠熠红光万丈,巍峨碧嶂,宜长久乐居,故名曰‘旭日’。”由此可见,当地自然环境得天独厚。这里又因地处山林之中,古时亦称“龙华塱”、“塱里乡” 。新中国成立初期被划为龙华乡第五村,俗称 “五村”。 龙华于1988年建镇后,村名再改回“旭日村”,沿用至今。

客家人聪明能干,勇于开拓,陈氏家族也不例外。在清康乾时期便是东江流域远近闻名的富有家族,人才荟萃,多有商贾或朝廷官员。尤为后人敬仰的是陈家第17代子陈瑞,两岁丧父,白手起家,一度富甲南国。

在古村生活了60余年的村民陈先生,对陈瑞及其故居的故事烂熟于心。据他介绍,当时的广州以孔雀开屏的形式评比财富,陈瑞一举夺魁,“陈百万”的名声不胫而走。

陈家后人说,陈百万一生乐善好施,厚道崇德,热心文化教育,曾多次捐建东莞、石龙、惠州、博罗等地书院,建造桥梁码头,铺设道路。据史料记载,在乾隆二十年(1755年),他捐助了惠州丰湖书院,石龙、广州等地书院以及军需用品,惠州府吴琅太守赠予“积著凝香”匾额。

几百年来,风雨变幻,但陈百万宝贵品质和精神依然传颂和传承至今。陈锦建介绍,其后人做生意发财后不忘感恩前人,勉励后人,筹资修建祠堂,重视当地教育。

旭日古村族谱

祠堂、院落、后花园等设计典雅别致

贰 屋檐灰塑比陈家祠还早100多年

客家宗族凝聚力强,喜好聚集而居,旭日古村也是如此。据龙华镇旅游办主任关重庆介绍,现存的600多间古房屋都是以“呈矩形格局,两侧房形对称,户与户间房檐相连、走廊相通,麻石半墙,青砖到栋”为特色,“整体具有鲜明的明清时代古民居建筑特色,布局严谨,气势恢弘” 。

古村格局还蕴含玄妙的风水理念。依山就势,高低参差,错落有致。祠堂、院落、后花园等设计典雅别致,为研究岭南明清建筑和村民生活习俗提供了实物资料,到此考察的专家学者高度评价为“岭南古民居建筑之典范”。

“目前如今保存比较完好的有四间祠堂和一处陈百万故居。”关重庆介绍,陈百万故居、洛峰陈公祠、聘君陈公祠被评为省级文物保护单位。

陈百万故居“蔚园”建筑结构最为特别,豪华气派。始建于乾隆二十九年(1765年),历时四年才完工,占地面积7000多平方米,有房间90多间。在设计上,处处彰显细节。陈百万的主屋坐南朝北,三进三厅的格局,屋顶似孔雀开屏形状的脊梁。往屋檐下,可见到一排排做工精细的图案。这是广东古时传统的建筑艺术,叫“灰塑”,用石灰、蔗糖、糯米熟粉和水拌均匀后粘在墙壁上雕塑而成。陈百万古民居都是用“灰塑”建墙和铺地板周。说起灰塑,最具代表性的应属广州的陈家祠,而这里的灰塑比陈家祠的还早100多年,较为完好面积大。

作为首富府邸,陈百万故居“固若金汤”,砖缝隙连一根针都难插进。四周的墙体用半青石半青砖筑成。这些青石墙壁分为三层,表面一层花岗岩石,里面二层青砖,陈家人称“三重礼”。

备受关注的金库,是由八间厢房组成,出入金库门需经过三重机关,厢房上下两层梁一根根排列密集,梁上的瓦都是一个个堆插的,厢房上下二层地面上铺的是当年清朝时期最好的“棋盘砖”,现在依然使用。过廊两边砖墙上的莲花木挂,是用来挂灯笼照明。后人说这灯笼是彻夜光明的,由此可见陈百万家财之殷实富足。

古村落中保存完好的祠堂有四座,结构多为三进一厅式,中厅设放祖先牌位。建筑装饰有木雕、石刻、砖雕、灰塑等。用透雕和浮雕的手法,在房檐下、斗拱等雕刻了寓意吉祥如意的麒麟、奔鹿、鸟雀、梅兰竹菊和文臣武将等各种形象,墙壁上也绘满了山水花鸟画和人物画,具有极高的观赏和研究价值。

祠堂用途多。除了“崇宗祀祖”之外,各房子孙平时有事办红白喜事,便利用这些宽广的祠堂作为活动的场所。另外,陈家人有时为了商议族内的重要事务,也利用祠堂作为聚会的场所,现成为村里老人们娱乐活动的好去处。

叁 “击鼓”“上灯”等风俗文化底蕴深厚

旭日村有400多年历史,龙华大鼓、上灯仪式、做会等民俗历史悠久且富有特色,无不体现出当地深厚的文化底蕴。

“最热闹的莫过于击鼓迎新了!”陈锦建介绍,鼓为龙华大鼓,在2015年入选广东省非物质文化遗产项目。陈氏家族的锣鼓表演,在村里已经有200多年历史。“几乎每一房都一个大鼓,每房兄弟都有一枚铜锣,形成一人打鼓,几十人敲锣的表演队伍。”每逢春节等传统节日,或者嫁女娶亲、子女入学、添丁、乔迁等喜事,村民都会到祠堂前敲锣打鼓,燃放鞭炮,场面喜庆热闹。

当地哪户人家诞下男丁,都会在来年的年初二到祖祠举行隆重的“上灯”仪式。“灯”是客家方言“丁”的谐音,灯灯相续象征着宗族繁衍的延绵不绝。陈家人在祖祠举行“上灯”仪式,表示族内人丁兴旺,以告慰先人。

每年的正月初二凌晨,村中锣鼓队伍护送“添新丁”的人家到圩里买灯,接着到陈孝女祠上香祈福,再抬灯步行回到祖祠,最后进行祭祖、鸣炮、上灯、族长载入族谱的仪式。灯主会在祖祠门外备好数桌丰盛的酒菜,接待前来庆贺的亲朋好友,这也体现了陈氏族人强烈的宗族意识。

每年农历八月十四,是古村落一年一度的节庆日,当地俗称“做会”。做会当天,外地亲戚朋友都会带上精心准备的礼物,相聚探望,增进感情。主人家早早准备好丰盛的菜肴,款待亲朋好友。

统筹策划/羊城晚报记者 陈骁鹏 马勇

文/图 羊城晚报记者 李海婵 通讯员 关重庆

相关新闻

- 祈求感情顺利,相传惠州这个地方很灵2021-03-15

- 惠州九街十八巷,你能数出几条?2021-03-15

- 百年前的惠州商业“C位”在这里…2021-03-15

- 科举考试!惠州哪个朝代的学子最强?2021-03-15

- 惠州西湖古八景或是最早的城市八景2021-03-08