惠州晚明士人叶春及《石洞集》被《四库全书》著录

成书于乾隆后期的《四库全书》,是中国古代最大的丛书,也是最大的文化工程。全书共分经、史、子、集四库,36000余册,约八亿字,誊抄精美,校对严谨,体量是《永乐大典》的三倍多,系统地梳理了中国数千年的文化源头和血脉。

在《四库全书》中,共有5位惠州人11部作品存目或著录其中,分别是叶春及、张萱、杨起元、韩晃、叶梦熊。这5人全部是惠州本土士人,而且都成长于明代中晚期,彼此之间,学术相砥,血脉相连,堪称千秋绝唱。5人中叶春及的《石洞集》与其门人张萱的《疑耀》,被完整地著录在《四库全书》中。

惠州晚明士人的崛起,与当时兼容并包的学术氛围有关

叶春及最疼爱的女儿,嫁给了张萱的弟弟张萃,除了姻亲关系之外,张萱一直将叶春及视为师父和长者。较之于张萱的《疑耀》,叶春及的《石洞集》在成书时间、内容体量和社会影响上都更胜一筹,而且在版权上,也无可争议,《四库全书》总编撰纪晓岚对于叶春及和《石洞集》都给予了很高的评价。因此,可以说叶春及是《四库全书》中当之无愧的惠州第一人。

以叶春及为代表的惠州晚明士人的崛起,与当时发达的商品经济和兼容并包的学术氛围有关。作为岭东名山的罗浮山,因山水上佳、底蕴深厚,备受鸿儒们的喜爱。对于这一时期的讲学盛况,清代著名学者、诗人屈大均曾讲到“是时湛甘泉治朱明……庞弼唐治黄龙,叶絅斋治石洞,于时讲学之盛,海内莫有过于罗浮者,罗浮遂为道学之山。”这里的叶絅斋,即叶春及,絅斋是他的号,古人称号不称名,以表示尊敬。

在屈大均所提到的五大书院中,有三座书院在罗浮山。这三座书院的创建者分别是湛甘泉(湛若水)、庞弼唐(庞嵩)和叶絅斋(叶春及),他们三人渊源一脉,亦师亦友,皆宗陈白沙之学。三人中只有叶春及是惠州本土人物,他不仅是著名的方志学家和学者,也是“治绩为当时第一”廉吏、能吏,社会声望极高。他所辟的石洞书院位于罗浮山东麓,这里前临山溪,背靠群峰,古木参天,风景秀丽,作为晚年归隐之地,叶春及在这里授徒讲学,著述游憩,继承和弘扬着理学精神,前后共二十余年。

由于文风晓畅内容详实,《石洞集》流传甚广

明万历二十二年甲午(公元1594年),叶春及六十三岁,暮年出山,在京都任户部员外郎,后任职江西司郎中,榷税都下,他不避权贵,心忧天下,最终积劳成疾,卒于任上。当时他的故友,官居内阁首辅的赵志皋听闻叶春及逝世,十分悲痛,他亲自办理了叶春及的丧事,并表奏天子,差官扶榇南还归,惠人无不哀之。叶春及死后,他的子弟将其遗作整理成十一卷本的《絅斋先生文集》,这便是万历甲午刻本,也是最早的《石洞文集》底本。

由于文风晓畅,内容详实,《石洞集》流传甚广。康熙三十二年(公元1693年),更为丰富完整的太初堂刻本《罗浮石洞叶絅斋先生全集》刊刻行世,这套集子共十八卷,并附录了明代博罗学者韩晟所写的《叶春及行状》,详述叶春及的一生,这套集子质地精良,至今仍然保存在北京大学图书馆。

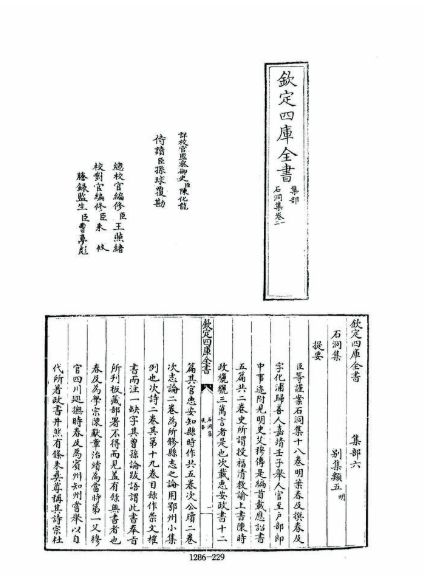

乾隆时期,为辑佚《永乐大典》,编撰《四库全书》,皇帝下征书诏。安徽巡抚裴宗锡以康熙年间太初堂刻本《石洞集》为蓝本,考订之后,采进京城,最终经过点校之后,十九卷《石洞集》全部著录《四库全书》。著录《四库全书》的《石洞集》较之之前的版本,又进行了更为严格的增删,据此也形成了乾隆本和清代黑格抄本《石洞集》。

十九卷本的《石洞集》,两卷为应诏书,五卷为《惠安政要》,两卷为公牍,两卷为志论,五卷为序言札记,两卷为诗歌,第十九卷为《崇文榷书》,是叶春及最后一部作品,有目无书。叶春及的曾孙叶纶在跋语中解释说这一卷是奉旨所刊,版藏在宫禁之中,因此不得见。

此外,《石洞集》还包括公牍两卷,志论两卷,序言札记五卷,诗两卷。公牍主要是他任职期间所写的各类公文,文风大多朴素生动,篇幅也很短小,读起来足见个性,十分有趣。志论主要是叶春及主持修撰的府县志书之类的前言和跋文,体现了他对修志的独到见解。诗则是他的诗歌小结,清代诗家朱彝尊称叶春及的诗“宗杜陵,不落程、邵门户,故音节亦殊清亮”。

序言札记则主要是他为朋友所写的寿序、札记等各类杂文,从这些文章可以看出叶春及在生平交友方面的信息,对研究乡邦文化,意义重大,其中也包括他为友人抗倭名将戚继光所写的《送大将军归登州序》等。《四库全书》总撰官纪晓岚在评价叶春及《石洞集》的文风时,说道“所作政书,井然有条。文章差近平直,而亦明畅。”

上世纪90年代,叶春及的《石洞集》和海瑞的《备忘集》合订成一本

叶春及少年便极富捷才,为官后清正廉洁,乡人呼之为“叶圣人”。《石洞集》第十四卷中有一首小诗,题目是《十四岁读书永福寺,友人伐鼓七声命诗,索道士酒》,即十四岁时在惠州永福寺读书,朋友打七通鼓,命他写诗向道士讨要酒喝。酒肉是出家人的禁忌,通过诗歌向出家人要酒喝无疑是一件难事,而且还要在七通鼓声之内作出诗来,其难度无异于曹植作七步诗。面对友人的刁难,但是年仅十四岁的叶春及十分从容,他很快写好:“远公昔日东林寺,有酒曾呼靖节来。今夜虎溪须尽醉,莫教明月照空杯。”

虽然叶春及在功名禄位上远不及他的侄儿叶梦熊,但在著述上,他在数千年的惠州文人之中,堪为翘楚。仅十八卷本《石洞集》便有二十四万多字,全部著录进入《四库全书》。此外他还编撰了《顺德志》《永安志》《肇庆志》等多部志书,以及未完成的《博罗县志》等,著作不下百万字。

叶春及逝世不久,时人便将其与海瑞作比较,认为他与海瑞“名德不淄,直气同方。曰维海公,真切为文,菁华委萃,恐不能如公之轮囷。海公治吴,孰杀子产,翔洽鬯敷,恐不能如公之穹窿朗融。”他认为叶春及具有海瑞一般刚直清廉、忧国忧民的秉性。

这种对比影响十分深远,一直持续到当今。1993年,上海古籍出版社在出版《四库全书·明人文集丛刊》时,将叶春及的《石洞集》和海瑞的《备忘集》合订成一本。两位孤贞拔萃、时代相近,以耿直清廉著称的明代岭南名臣最终走到了一起,让后来的读书人在翻阅他们清亮迤逦的文字时,依然能感受二人光辉的人格魅力。

(曹杰)