打造“甘坑十八坊” 此生愿作甘坑人

甘坑,一座移民古村,从开基以来,便不断接纳和吸收着向往这里的人,无论是从蓝塘迁来的甘氏,还是从新丰江畔移民来的谢氏,抑或是后来定居于此的新客家人,也包括驻村第一书记许格胜和他的好友兼老乡汪平。

吼泉给甘坑绘就靓丽的风景。

2016年春天,正是草长莺飞的好时节,在军队转业之后,一直在惠州市代建局工作的皖北汉子许格胜,第一次驱车来到了甘坑。

当时刚刚下过雨,蜿蜒曲折的山道上坑坑洼洼,行车非常不便。一些竹子沾满雨水,压倒之后横亘在道路上,时不时需要下车挪开。一段10多公里的山路,走走停停,差不多开了一个小时,车子也剐蹭了好几处,才到达村委会。虽然一路走来不容易,但是山道两旁草木青翠、空气清新,漫山遍野的龙眼已经开始挂果,宁静山村景色还是让人心旷神怡。

这次进村让许格胜记忆犹新,当时的村委会还在村子祖祠边的一栋老式土砖房里,漏水十分严重,里面几乎没有像样的办公设备,来办事的村民也很少,十分简陋冷清。

他走进村民甘锦绣的家中,第一次品尝了甘坑的龙眼干,琥珀般的颜色,略带韧劲的果肉,透出持久的甜香,让人食之难忘。虽然安居惠州已经10多年,吃过不少龙眼干,但是许格胜还是第一次吃到这么香甜的。甘锦绣世代居住在甘坑,烤制龙眼干是代代相传的手艺,村里有这样手艺的人并不在少数,但是酒香也怕巷子深,甘坑交通不便,村里也没有抱团,缺少领头人,龙眼产品的宣传力度不够,果商们将价格压得很低,有时候一年辛苦,能保本就很不错,果子丰收时,不仅价贱伤农,有时候甚至会烂在枝头……

看着枝头一簇一簇的小龙眼,许格胜明白了村里人眉头紧锁的原因,接下来他要与甘坑为伴,为甘坑的脱贫攻坚贡献力量。他在村中召开党员代表大会,听取各个代表对村子发展的建议,同时表态,要与村民生息以共,将来离开甘坑时,村里要有代代相传的产业,贫困户要有养家糊口的家业。

为此,许格胜撰写了4本厚厚的民情日记。除了实地走访,他还虚心向村“两委”干部请教,反复讨论,认真撰写了8000余字的《甘坑村五年发展规划》。许格胜不仅对甘坑的未来作出规划,也身体力行地为村民做好事。驻村之初,为了帮助甘坑果农打开销路,他在自己的朋友圈推广甘坑龙眼,受到了很多朋友的青睐,纷纷下订单。为了帮村民节省快递费,增加收益,他将自己的爱车当成货车,在龙眼丰收季,每次都载1000余斤回惠城,送到下单的人的手上。

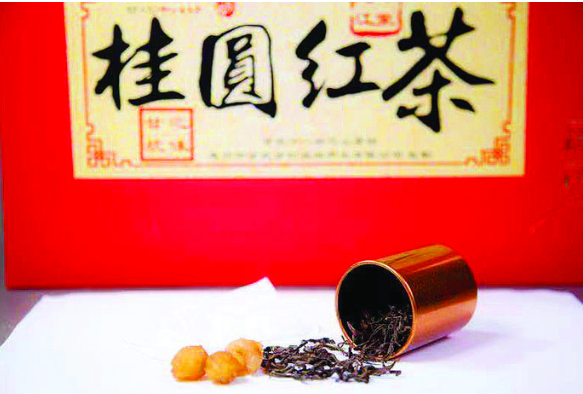

甘坑桂圆红茶。

在这个过程中,许格胜感受到甘坑龙眼的巨大市场潜力的同时,也感受到个人推广能力的有限。为此他一方面加强党建引领,发挥党员和合作社的带动作用,树立品牌意识,一方面积极学习新的营销模式,将电商和直播带货引入到甘坑,并且每年龙眼丰收季举办甘坑龙眼节。随着进入甘坑道路的拓宽与完善,越来越多的人走进甘坑,爱上甘坑,纷纷成为甘坑龙眼的代言人。

在这个过程中,很多许格胜的亲戚、朋友、老乡都在他那里购买过甘坑龙眼和其他农特产品,这其中也包括汪平,汪平也是许格胜的安徽老乡、70后的皖北汉子。来广东打拼10多年,一直从事会展工作,踏实的秉性和富有创意的思维,让他在业内获得了好评与成功。

在与许格胜的接触过程中,他逐渐开始了解甘坑,了解这里的物产和民风,也了解乡亲们的困局与期待。作为一个农村出来的人,在为许格胜出谋划策的同时,他渐渐发现自己也被许格胜的精神所感染,喜欢上了甘坑。就这样,他决定放下了10多年得心应手的会展事业,从一个高级白领回归到农村,打造一个梦里的桃花源。

他在甘坑村西的东灌渠边上,羊坑山脚下,流转了近100亩的山前坡地,种植各种桃树。利用错落分布在橄榄树下的旧房子,改造成民宿,并且建设移动房,种植各种花木。“今年春季,这里有300多亩桃花绽放。在符合疫情防控政策的情况下,我们准备在3月6日举办大湾区桃花节,到时候大家不用再跑去连平了……”对于基地的未来,汪平充满了信心和期待。

在甘坑村,许格胜常会去陪汪平,与他一起探讨乡村发展,带他一起深入农家,了解甘坑人的所思所想,几年下来,他们两个皖北汉子,与甘坑群众打成一片,结下了深厚的甘坑情节。

而今,在大家共同的努力下,甘坑龙眼声名远播,村容村貌焕然一新,村集体经济不断发展壮大。通过溶洞探奇、科普教育、乡村体验、农村旅馆等乡村文旅项目,甘坑将打豆腐、做米饼、垂钓、烧烤、划船、种菜等农村生活融入其中,带动乡村发展和村民致富的同时,也促进了村容村貌的升级改善。

许格胜(左)走村入户,了解村民所思所想。

打造“甘坑十八坊”

过去,由于喀斯特地貌的影响,龙江甘坑村的地表水并不丰富,农作物饱受旱灾的影响,产量并不高。一系列的水库和灌溉工程修建之后,甘坑的水田面积和亩产都有了新的突破,甘坑人的生活得到了改善。

粮食有盈余之后,各家各户开始酿酒、制作凉粉、焙制石硖龙眼干、手工米饼、手工腐竹、手工豆腐等,优质的山泉水,祖祖辈辈相传承的手艺,使得这些手工制品质地非常优良,但是在过去,大家大多都是自产自销,没能产生经济效益。

许格胜深知,这些农特产品,需要进行经营管理,集中对外销售,才能打开市场,因为仅靠农户自己去销售,获得利润是很难的,因此他在深入调研之后,注册了“甘坑十八坊”这一品牌,立足甘坑,将产销一体化打造。培养挖掘技术能手,凝聚乡亲与乡情,推动农特产品的外销,取得了良好的社会效益。

作为“甘坑十八坊”之一的甘坑凉粉坊的经营者春姑,对于此深有感受,她以甘坑山的泉水和自己种植的凉粉草、鱼腥草为材料,用传统工艺和手法熬制粉坊,里面没有任何添加剂,原汁原味纯天然,还有清热解暑等功效,过去主要是自家食用,村里人少,也卖不出去。

凉粉坊从去年10月份开始投入使用,春姑他们夫妇俩,从早上7时开始,时不时要忙活到凌晨3时,现在随着“甘坑十八坊”声名渐起,凉粉越来越好卖,一天最多卖出了1000多份凉粉,她的女儿一起帮忙做的,一家人出动来做。春姑夏天卖凉粉,冬天卖红薯干,带动乡亲们一起致富。春姑说村里有很多像她这样,曾经在外打工,而现在回乡创业。

苏东坡寓居惠州时曾赋诗言道:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。对于许格胜和汪平而言,现在,他们已然把自己当成甘坑人。许格胜常说,他最想看到的场景就是,甘坑村游人如织,就像那种大景区一样的,老百姓高高兴兴地和游客在打交道,为旅客提供高标准的服务,乡村旅游达到这种程度。

“甘坑十八坊”打造乡村旅游品牌产品。

甜蜜爱情与龙眼酥

在甘坑,龙眼酥已经家喻户晓,很多人家都会做来卖,是村民的畅销产品。但是就在两年前,甘坑还没有人见过龙眼酥,更不用说吃过或卖过。说起甘坑与龙眼酥的故事,还是从驻村第一书记许格胜的爱情故事说起。

许格胜基本上是常年驻村,吃早餐不是很方便,加上有时候需要加班或临时有事,吃饭也不定时。为此许格胜的妻子每个周末都会做一些干粮给他带上。为了照顾好他的起居和口味,妻子每次做的干粮都不一样。有一次用甘坑龙眼干为材料,配以奶粉、花生等制成了酥糖。许格胜吃了之后觉得味道很不错,于是他就跟着妻子学。因为主料是甘坑龙眼干,因此许格胜将其取名为“龙眼酥”。

不怎么做饭的许格胜学了一段时间之后终于掌握了技术要领,学会后他回到村里,马上召集100多个妇女现场教学。如今,很多甘坑村民都已经掌握了龙眼酥的制作技艺,而且已经有多户村民制作龙眼酥在网上销售,受到了很多年轻人的欢迎。龙眼酥背后,浸润着许格胜的爱情故事,也为村里人喜闻乐见的。

广大群众有了底气与志气

在村里一株古龙眼树边,居住着村民甘月亮一家,他的妻子蓝玉平来自广西。过去由于甘坑龙眼滞销严重,村里没有其他收入来源,夫妻二人为了赡养老人,照顾小孩,不得不在路溪圩镇做工,两人村里镇上,风里雨里两头来回奔波,日子过得十分清苦。

后来一场大病,让作为家里顶梁柱的甘月亮身体垮了下来,沉重的生活负担压在了蓝玉平一个人身上,他们家也成为甘坑的建档贫困户之一。除了生活上的贫困,精神上的沉重压力也让蓝玉平有些透不过气来,她越发思念故乡广西,对甘坑的生活渐渐地失去了信心。

许格胜了解这一情况之后,将甘坑的致富“头雁”古法焙制龙眼干能手甘锦绣、手工制作腐竹能手甘福来、养猪能手谢启华、种菜能手甘秀全等带去蓝玉平家,为她寻找突破、树立典型,并注册“甘坑大嫂”品牌,让更多像蓝玉平这样的困难群众加入其中。在许格胜的鼓励和带动下,蓝玉平找到了底气和志气,经过几年的努力,生活得到了好转,已脱贫。

而今,甘月亮的身体康复了,古龙眼树边,蓝玉平家也建起了两层小楼,十分漂亮。2020年9月,当我们来到甘坑村时,刚好蓝玉平打电话给许格胜,电话那头她兴奋地告诉许书记,自己已经考到了驾驶证,准备买车了。电话这头,许格胜听了,比自己要买车更开心,更有成就感。

溪美桃源俯瞰。

深圳小姐姐爱上甘坑吼泉

在甘坑村委会办公大楼旁边,有一片面积较大的人工水域,过去村民世世代代一直用来养鱼,并没有其他用途。村委会大楼修建之后,配套的有占地3300平方米的甘坑村文体广场,并设有篮球场、羽毛球场、乒乓球场和舞台等,各种体育锻炼器材、儿童游乐设施都很齐全,是村民休闲聚会的好去处。如何利用好这片水域,使之成为网红打卡点,又能为村民带来收益,成为许格胜一直思考的问题。

一次在和朋友小聚时,许格胜看到了一处著名旅游景点的“吼泉”视频。喷泉会根据游客吼声的音量喷出,吼声越高越持久,喷泉也越持久。每个吼过的游客都非常兴奋,因为当下社会,能让人尽情吼一声的地方,实在太少了。于是他顿生灵感,何不将这里建成“吼泉”,既可以为村民创收休闲,也不影响养鱼。

许格胜的想法得到了朋友们的支持,当即大家一人出一些钱,将“吼泉”项目落地甘坑。“吼泉”不用专人看守,只要扫码,20元可以吼3分钟,平均每人4元,收入一半归投资人,一半归村集体。甘坑“吼泉”喷出的泉水高达近10米,而且呈现出不同的色彩,夜晚十分壮美。

阿香是一名从甘坑走出去的深圳白领,每次回来她都要去吼泉尽情地吼几嗓子,释放在深圳工作的压力,感觉特别好。她也经常带闺蜜和朋友来甘坑,只要来了,人人都会尽情吼一遍,为此,她们都爱上了甘坑。

相关新闻

- 沈村走出名导演 大笼糍制作列入市非遗2021-01-25

- 《惠州日报·龙门乡村》第二辑来了 码上“见面”2021-01-25