博罗福田联和水库:靠人力耗六年建成 滋养近百万民众

碧水映葱茏,群山环抱中。位于罗浮山主峰西麓,联和河上游,有一座风光旖旎的水库,那就是增博联和水库(以下简称“联和水库”)。联和水库总集雨面积110.8平方公里,总库容8160万立方米,属于饮用水水源一级保护区。

作为博罗县福田镇、石湾镇和广州增城人民的“大水缸”,联和水库始建于1958年,竣工投用于1964年,是一座主要满足市民生活饮水、灌溉、发电、防洪等需求的中型水利工程。

水库主坝坝址位于福田镇石巷村。60年前,博罗福田、石湾及增城等地人民依靠极其简陋的工具,凭着一股“敢叫日月换新天”的拼劲、韧劲,六易寒暑垒起了大坝,树起了博罗水利建设史上的一座丰碑。60年来,汩汩甘泉浇灌了万亩良田,滋养了近百万人民,更将建坝者不畏艰险、战天斗地、顽强拼搏的奋斗精神带给千家万户。

联和水库鸟瞰。 惠州日报记者钟畅新 摄

建坝

披荆斩棘,知难而进

曾几何时,联和河水患让周边人民饱受洪涝之苦。农业发展也亟需水利的支撑。建大坝,蓄河水,灌溉农田,根治水患,联和水库就这样带着防洪的使命被提上建设日程。

1958年,联和水库正式开工建设,系国家投资,由博罗和增城共同出劳动力建设。“当时没有什么机械化设备,主要靠人力,一点点把大坝建起来。”今年86岁的冯引佳对当年的建设场景记忆犹新,没有挖掘机,大家披荆斩棘,用锄头、铁铲一点点把附近的山土挖下来;没有运输车,就用人力一担担运到大坝所在地;没有压路机,就由人力抬起大石一次次夯实土基……当年20多岁的冯引佳负责夯实土基,“我们8个人一组,一遍遍牵着麻绳把大石抬起再放下,把土基夯实。”冯引佳回忆,在粗壮的麻绳牵引下,手都磨出血了,但依旧没有喊苦喊累,缠上胶布继续干,只为争分夺秒完成任务。

联和水库的建设正逢国民经济困难时期,建设者们始终响应党的号召,发扬“有条件上,没有条件创造条件也要上”的精神,克服恶劣的施工环境,依靠极其简陋的工具,六易寒暑终于建成了数十米高的大坝。水库的建成,是福田等地人民发扬自力更生、艰苦奋斗、无私奉献精神的典范。它不仅为后人留下了浇灌万亩良田的水利工程,为周边20多万居民生活、生产提供水源,更重要的是留下了宝贵的精神财富。

当年建坝时只有20多岁的冯引佳,如今已是白发老人。 惠州日报记者钟畅新 摄

肩挑手抬,奋勇争先

吃粗粮,住竹棚,一土一石全靠一锄一担。在没有挖掘机、压路机的时期,建设者们发扬愚公移山的精神,迎难而上、知难而进,以血肉之躯战天斗地。

“当时可能有上千人同时劳动,大家分工合作,有的用锄头挖土,有的用簸箕挑,有的在坝上挑拣杂物,有的挑石头压实泥土……”说起当年的激情岁月,今年83岁的福田镇依岗村村民李傍依旧心潮澎湃,工地上大家经常日夜施工,特别在夜间,在灯光的摇曳下,人影绰绰,宛如一群群不知疲惫的工蚁搬山。“75担是一立方米,我一天能挑2.5立方米,也就是180多担。”李傍骄傲地说,虽然自己是女儿身,但劳动起来不输健壮男子,“我还是建设突击连的一员,劳动起来自然也要当标兵。”在建坝的日子里,突击连担起了攻坚克难的重任,急难险重的活,他们一马当先,成为建坝人学习的榜样。在突击连的带动下,大坝建设迅速掀起了“比学赶超”的热潮。

在联和水库的建坝大军中,还有学生的身影,他们是当地和附近学校的学子。他们同样以满腔的热情、充足的干劲,贡献着青春力量。今年80岁的福田镇依岗村村民冯枢就是其中一个。1963年,他在铁场中学就读初三。当时,学子们纷纷响应号召,参与大坝建设。“那时,学校把课堂搬到了建坝现场。”冯枢说,大家上午在坝下上课,下午在坝上劳动。据冯枢回忆,当时,学校共有约40名初三学生参加劳动,主要负责平土、发牌子等比较轻松的工作。都十五六岁,很稚嫩。“但是大家干活一点都不含糊,以其他建坝人为榜样,做好自己的工作。”他说,一天下来,虽然累得身子如同散了架,手掌磨出了血泡,脚掌磨破了皮,但是第二天又以更大的干劲投入到劳动中……

曾经的勇猛少年,如今已是白发老人。回首往事,老人们有太多的自豪和激动。忘不了工地上你追我赶比拼成绩,忘不了大坝见高群情激奋。那些拼搏岁月,培养了他们艰苦奋斗的精神和永不服输的品格。时至今日,这样的精神和品格依然具有强大的生命力,随着汩汩甘泉输送到千家万户,激励人们在各个领域真抓实干勇创佳绩。

守库

多年如一日守库护坝

大坝锁蛟龙,联和灭水患。如今,站在主坝上远眺水库,绿茵的丛林山脉,碧绿的水库美景,勾画出罗浮山下独一无二的山水美景。几十年来,纵使岁月变迁,联和水库却历久弥新。水库功能的持续发展、日渐完善,离不开党和政府的正确领导,离不开工作者们的默默付出和坚守。

惠州市增博联和水库工程管理中心主任邓钧元介绍,该中心的水利人已大多坚守20余载,虽然需要轮换24小时值班,遇到强降雨天气更要连续值守多日,但大家依旧坚守水库之责全力护坝安全。

“这里就像我的家一样,守护水库是我的责任和使命。”该中心工程管理股股长刘进和,已在这里工作了30载,“之前有机会调到市区,工资更高环境更好,但我都没去,可能就因为心底割舍不了对联和水库的感情吧。”30年来,他和同事一起进行水库巡逻观测、水工机电设备维护和大坝防汛值守等工作,始终坚守在基层水利一线,守护着水库下游广大人民群众的生命财产安全。

众志成城抗洪灾

建设者不畏艰辛的建设,维护者不辞辛劳的守护,一代又一代人的努力,让联和水库经受住了强降雨带来的山体滑坡、水位超警戒等严峻考验。

2006年7月15日至16日,两天降雨达575.7毫米,联和水库一度出现历史上最高水位,达59.33米,超过警戒水位1.68米。同时,强降雨导致发生了水库压力隧洞右侧山体滑坡、联和发电厂被水浸、溢洪道出口两侧山体被冲等严重灾情。

灾情就是命令!暴雨中实时测报水位,冒雨上坝巡查,跳进2米多深水流清除泄洪道杂物,装运砂包堆砌防洪,日夜奋战全力抢修……在此期间,全体干部职工全员在岗,严密监控,紧急抢险救灾,众志成城不懈奋战,最终确保了水库大坝安全。刘进和回忆,当时联和水库的水位猛涨,他们凌晨打着电筒在坝上观察水位,“肉眼都能看到水位一步步上涨,我们从每30分钟上报一次水位,变成每10分钟、5分钟报告一次。”

邓钧元介绍,当时有的同志发高烧依旧奋战抗洪一线,有的同志肋骨受伤仍咬紧牙关继续干,有的同志家中小孩生病仍以抗洪抢险为重……在大家的共同努力下,将此次洪灾损失降到最低,谱写了一曲“钢铁团队”的抗洪凯歌,被惠州市委市政府评为抗洪救灾模范集体。

去年底,历时三年的联和水库除险加固工程完工。工程加固主坝1座、副坝1座,加固溢洪道并新建横跨溢洪道人行桥1座,加固输水隧洞并新建检修隧洞等。除险加固后的联和水库,筑牢了更坚实的筋骨,将更好地保障人民生命财产安全,为当地经济社会发展注入更多活水。

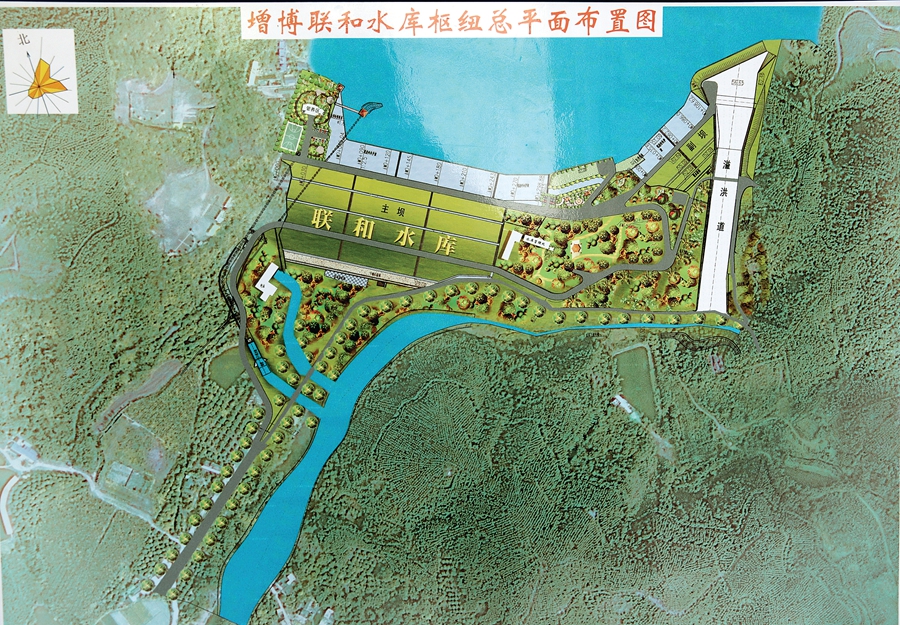

福田联和水库总平面图。 惠州日报记者钟畅新 摄

保护水源不遗余力

随着经济社会的发展,联和水库的功能定位,也从以往单纯的防洪、蓄水灌溉,调整为饮用水源。近年,水库和周边不少区域更是被划为饮用水一级水源保护区。

划为饮用水一级水源保护区,就意味着以保护饮用水源为主,很多生产活动都不能在保护范围内开展。于是,保护水源成为了守库人的第一要务。冒着烈日在水库周边巡查、驾着快艇在水面监测、进村入户向群众宣传水源保护……这些被摆到更加重要的位置。邓钧元说,为了更好地保护好水源,大家有时候节假日也不休息。“相比建坝人的艰辛,这些不值一提。”

联和水库主坝所在的福田镇石巷村,由于不少区域被划为一级水源保护区,当地不仅不能发展工业、大规模养殖等项目,原来支撑村里乡村旅游的水库区域也不再向游客开放。“老一辈建坝那么辛苦,将它保护好是应该的。”福田镇石巷村党总支部书记、村委会主任朱桂平说,村民的父辈很多都参与了建坝,守护好水源既是守护好父辈们的劳动成果,也是保护好大家赖以生存的生命之源,更是将父辈们的精神传承下去。在村里,有些项目不符合水源保护的要求,在镇里的支持和指导下,村民小组都自觉清理、关停。如,该村一村民小组原有个射击场,每年能为该村民小组带来2万多元的收入,是该村民小组集体收入的主要来源。为了保护水源,村民小组一样忍痛割爱,关停了射击场。

在联和水库的上游,福田镇道姑田村因为山清水秀,曾经一度是广州、深圳、东莞等珠三角游人节假日自驾游的重要目的地之一,旺盛的人气给农家乐、农特产品销售带来商机,拓宽了村里和村民的增收路子。划为一级水源保护区后,这些活动都不能开展。对此,村里积极配合,与水库管理中心工作人员一起在村的入口处设立劝返点,劝返前来游玩的游人。对辖区内的农家乐等进行排查关停,并组织对水库上游的垃圾进行清理,以全面保障人民群众饮水安全。

传承

发扬水库建设者奋斗精神,凝聚乡村振兴合力

“过去联和水库是夯实城镇发展的水利命脉,今天联和水库建坝精神为福田乡村振兴和经济社会发展提供精神动力。”福田镇常务副镇长曾志伦介绍,联和水库建坝精神是一笔宝贵的精神财富,该镇正大力弘扬建坝精神,把它转化为党员干部群众的情感认同和行为习惯,成为引领和推动乡村振兴的强大力量。

“乡村振兴中,有许多硬骨头要啃。”朱桂平说,尤其在人居环境整治中,清拆破旧泥砖房、清理违法建筑时,遇到不小阻力。为了破解这些难题,村里以建坝人的精神来鼓励党员干部,让大家以建坝人为榜样,将难题一一破解。如今,村里的“三清三拆三整治”工作已基本完成,村容村貌焕然一新。

在产业发展路上,该村也克服困难,寻找另外的发展路子。朱桂平介绍,该村发展“一村一品”,建设了数百亩的福田菜心基地,畅销珠三角。同时,该村发展荔枝、龙眼、黄皮等水果种植,助村民增收致富。此外,该村依托联和水库的绿色生态,在水库下面保护区外建设了一条长约2公里的沿河绿道,串联村里的福田菜心基地,发展田园观光推进乡村旅游。

在项目建设中,福田镇党员干部攻坚克难的干劲也满是“建坝人”的影子。去年10月28日,惠州益利素勒电磁线项目签约。从签约到动工,用了短短5个月时间,创造项目建设的“福田速度”。据悉,在项目签约后的第二天,福田镇与县里就成立了加快推进益利素勒电磁线项目上马建设工作领导小组,强力推动项目的征地及综合协调工作。在项目签约落户后10天内即完成了用地红线内征地工作。

当前,该镇通过组建联和水库建坝精神新时代文明实践服务队,寻访当年建坝水利人,挖掘、弘扬联和水库建坝事迹,号召全镇党员、干部学习传承老一辈建坝人为了国家建设不计个人得失、艰苦创业、敢闯敢干、一心奉献的精神,鼓舞、引领福田全体人民群众,在党的号召下,弘扬联和水库建坝精神,一代接着一代干,驰而不息,在福田乡村振兴中积极贡献、主动作为,开辟一片新天地。同时,该镇将继续积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念,始终坚持保护好水源地,努力将生态优势转化为经济优势,引领乡村振兴,让发展红利惠及百姓。

统筹 惠州日报记者李燕文

采写 惠州日报记者朱丽婷 李燕文 贺小山 特约通讯员周祖登

相关新闻

- 博罗公庄吉水围:三面环水古韵绵绵 农旅融合生机勃勃2021-06-17

- 广东省古村落湖镇围上灯仪式 在东江流域规模最大2021-05-20

- 博罗宫庭村村干部让出自家400平方米地建公共配套设施2021-04-20

- 博罗县泰美镇车村村:巨变看不尽 生活多彩甜在心2021-04-20

- 博罗福田山下村古建筑群有600年历史 拟打造3A景区2021-04-19